Vol 2 (2019), No 1: 14–47

DOI: 10.21248/jfml.2019.18

Gutachten und Kommentare abrufbar unter:

http://dp.jfml.org/2019/opr-perrin-irgendwie-

bin-ich-immer-am-schreiben/

“Irgendwie bin ich immer am Schreiben”

Vom Sinn transdisziplinärer Analysen der Textproduktion im Medienwandel

Abstract

Transdisciplinary research is research not only on, but also for and, most of all, with practitioners. In the research framework of transdisciplinarity, scholars and practitioners collaborate throughout research projects with the aim of mutual learning. This paper shows the value transdisciplinarity can add to media linguistics. It does so by investigating the digital literacy shift in journalism: the change, in the last two decades, from the predominance of a writing mode that we have termed focused writing to a mode we have called writing-by-the-way. Large corpora of writing process data have been generated and analyzed with the multi-method approach of progression analysis in order to combine analytical depth with breadth. On the object level of doing writing in journalism, results show that the general trend towards writing-by-the-way opens up new niches for focused writing. On a meta level of doing research, findings explain under what conditions transdisciplinarity allows for deeper insights into the medialinguistic object of investigation.

Keywords: transdisciplinary research, text production in journalism, progression analysis, digitization, writing-by-the-way

0 Einleitung

Was tun Journalisten genau, wenn sie schreiben? Warum tun sie es so? Und wie ändert sich journalistische Textproduktion mit fortschreitender Digitalisierung? – Empirisch fundierte Antworten auf solche Fragen tragen dazu bei, medienlinguistische Theorie an den Schnittstellen von Sprach-, Medien- und Kommunikationswissenschaft zu präzisieren. Zugleich können sie der Praxis Grundlagen liefern, das eigene Tun zu reflektieren und weiter zu entwickeln. Soll dabei das Wissen der ExpertInnen aus der Praxis systematisch in Forschungsprojekte mit eingebunden werden, bietet sich ein transdisziplinärer Forschungsrahmen an. Einen solchen Rahmen spannt der vorliegende Beitrag auf.

Einleitend begründet der Beitrag den Einsatz von Transdisziplinarität aus medienlinguistischer Perspektive (Teil 1). Der Erklärung und Veranschaulichung von Transdisziplinarität dient der Forschungsgegenstand kollaborative Textproduktion in Redaktionen. Dieser Gegenstand wird hier untersucht als Zusammenspiel von Praktiken, greifbar in Phasen skalierender situierter Aktivität in dynamischen Kontexten (2). Zur Datengewinnung und -analyse wird der Mehrmethodenansatz der Progressionsanalyse genutzt. Er erfasst soziale, materiale und mentale Aspekte kollaborativer Textproduktion so, dass aus den Praktiken individueller Sprachteilhaber auf organisationale und gesellschaftliche Strukturen geschlossen werden kann (3).

Befunde zeigen einerseits eine großflächige Entwicklung journalistischer Textproduktion in Richtung des beiläufigen, also ubiquitären und fragmentierten Schreibens in sozialen Medien und Datenbanken. Andererseits wird, am konkreten Beispiel der Journalistin MD, deutlich, dass sich neue Nischen öffnen für fokussiertes Schreiben (4). Das Fazit auf der Ebene des Forschungsgegenstands: Schreiben als Schlüsselkompetenz im Journalismus wird vielschichtiger. Das Fazit auf der Metaebene medienlinguistischer Wissenserzeugung und -transformation: Transdisziplinäre Analysen ermöglichen eine empirisch basierte Weiterentwicklung der Textproduktionskompetenz im Berufsfeld Journalismus (5).

1 Forschungsrahmen und -frage: Transdisziplinär untersuchen, wie JournalistInnen wirklich schreiben

Was tun JournalistInnen wirklich, im Großen wie im Kleinen, wenn sie schreiben und damit beitragen zur Herstellung multimodaler Kommunikationsangebote für den öffentlichen Diskurs? Für Antworten auf diese Frage (Teil 1.1) interessieren sich Theorie und Praxis (1.2) aus ihren je eigenen Blickwinkeln. Deshalb setzen Antworten, die überzeugen können, Forschungsrahmen voraus, in denen das Wesentliche des Gegenstandes mehrperspektivisch feststellbar, erklärbar und begründbar wird (1.3).

1.1 Forschungsfrage

Die Forschungsfrage, was JournalistInnen wirklich tun, wenn sie schreiben, geht davon aus, dass solche Wirklichkeit grundsätzlich erfassbar ist (vgl. Wright 2011). Wer die Frage an einem Ort stellt, wo sich Theorie und Praxis begegnen können, geht zudem davon aus, dass es aus beiden Blickwinkeln sinnvoll ist und zur Antwort auf die Forschungsfrage beiträgt, sich mit Wirklichkeit zu befassen. In wirklich schwingt aber auch eine Qualitätsvorstellung der Untersuchenden mit, nämlich dass vorschnelle und unzulängliche Antworten nicht genügen würden. Bei so verstandener Wirklichkeit reicht weder ein oberflächlicher Blick von außen noch ein befangener Eindruck von innen.

Der Nullartikel vor dem Plural JournalistInnen zeigt an, dass hier weder nur eine einzelne Person noch überhaupt alle (die JournalistInnen) gemeint sind und dass deshalb darüber nachzudenken ist, erstens, wer untersucht wird und, zweitens, für wen die Antwort dann gelten soll. Eine zweite, hier ebenfalls gemeinte Leseweise von Nullartikel und Plural lässt schließen auf das Schreiben von mehreren JournalistInnen zusammen, also auf Praktiken kollaborativer Textproduktion (z. B. Schindler/Wolfe 2014). Die Spannweite der Kollaboration kann reichen von Zweiergruppen an Schnittplätzen bis zu ganzen Medieninstitutionen und ihrem zeitraumübergreifenden Zusammenwirken bei dem, was an der Basis der Organisation als Schreibprozess sichtbar wird.

Das Präsens, schreiben, könnte sich auf Tätigkeit in der Gegenwart beziehen; hier gemeint ist aber eben auch das Zeitübergreifende. Damit rücken intertextuelle Ketten diachroner Kollaboration ins Blickfeld: JournalistInnen arbeiten ja nicht nur zeitgleich gemeinsam an entstehenden Beiträgen, sondern auch nacheinander, und zwar wieder im Kleinen wie im Großen, innerhalb von Institutionsgrenzen und über diese Grenzen hinweg. Dies etwa, wenn Redakteur und Redaktionsleiterin nacheinander einen Text editieren, der vorher in der nationalen Nachrichtenagentur aufbereitet worden ist, nachdem ihn eine Außenstelle dieser Agentur verfasst hat (vgl. Perrin 2015: 45 f.).

In der Rollenbezeichnung JournalistInnen schließlich schwingen der synchrone und der diachrone Kontext journalistischer Praktiken mit. Synchron wirken JournalistInnen in organisationalen und gesellschaftlichen Rollen und erfüllen entsprechende Aufgaben, zusammen mit RollenträgerInnen wie Quellen, Fachleuten visueller Gestaltung, Medienmanagern und MedienpolitikerInnen. Diachron geschieht dies unter sich ändernden Bedingungen, in sich ändernden Kontexten. Technologischer und politischer Wandel haben vor Augen geführt, wie sehr das Rollen-Spiel journalistischer Textproduktion den Zeitströmungen unterworfen ist – mit Folgen auch für die Praktiken des Schreibens (z. B. Perrin/Schanne/Wyss 2010).

1.2 Fach: Medienlinguistik, Linguistik, Angewandte Linguistik

Hier gemeint ist also Schreiben in den vielschichtigen und dynamischen Umgebungen des Journalismus. Dieses Schreiben ist so zu rekonstruieren, dass das Wesentliche davon nachvollziehbar wird für alle Anspruchsgruppen der Wissenskonstruktion: für WissenschaftlerInnen interessierter Fachrichtungen, für PraktikerInnen betroffener und benachbarter Berufsfelder wie etwa MedienpolitikerInnen, aber auch für NutzerInnen im öffentlichen Diskurs. Zu erwarten ist, dass sowohl die ExpertInnen aus wissenschaftlichen Fächern als auch diejenigen aus der beruflichen Praxis interessante Bestände an Vorwissen, aber auch Fragen zum Gegenstand einzubringen haben, auf die sie sich bedeutsame Antworten erhoffen.

So fragte sich zum Beispiel die Journalistin MD, „warum es plötzlich nicht läuft“ – warum ihr viele Schreibprozesse leicht von der Hand gingen, andere dagegen nicht. „Irgendwie“ sei sie dann „immer am Schreiben“, werde nie fertig und bleibe doch unzufrieden mit dem Ergebnis. Mit dieser Frage ist sie nicht allein. Wer beruflich schreibt, kennt Schreibfluss und Schreibblockade und ist daran interessiert, das erste zu verstärken und das zweite zu vermeiden. Aus theoretischem Blickwinkel ist das Problem deshalb interessant, weil es nach Theorien mittlerer Reichweite (vgl. Pawson/Tilley 1997, s. u., Teil 1.3) ruft, die erklären, was für wen unter welchen Bedingungen funktioniert, und die deshalb beitragen zur Situierung von Praktiken, hier des schriftlichen Sprachgebrauchs.

Zu den angesprochenen wissenschaftlichen Fächern gehören Semiotik und Linguistik. In der gewählten Perspektive steht die Linguistik im Vordergrund; es geht in erster Linie um die Verfertigung von Angeboten verbaler Sprache, dies allerdings im Kontext von Zeichen anderer Systeme, vor allem von Klängen und Bildern im gleichen Kommunikationsangebot. Zudem sieht Linguistik die Verbalsprache spätestens seit der visuellen Wende (z. B. Sachs-Hombach 2003) grundsätzlich als medial eingebunden; mündliche und schriftliche Verbalsprache sind nicht realisierbar ohne auditive und visuelle Anteile wie Stimmklang und Typographie, die über Bedeutung und Sinn der abstrakten Sprachzeichen hinausreichen.

Der Gegenstand hier ist aber enger zu fassen: Es geht um Sprachgebrauch als Schreiben in einem bestimmten Berufsfeld, dem Journalismus. Mit diesem Feld befassen sich wissenschaftliche Fächer aus einander ergänzenden thematischen Interessen: Politologie, Soziologie und Kommunikationswissenschaft etwa stellen scharf auf politische und gesellschaftliche Funktionen des Journalismus, Medienwissenschaft auf die Mediengebundenheit journalistischer Tätigkeit. Wo Kommunikations-, Medien-, und Sprachwissenschaft einander überlappen, hat sich in den letzten Jahrzehnten Medienlinguistik herausgebildet, mit eigenem Gegenstand und ihm angemessenen Methoden (vgl. Perrin 2015: 30–36).

Nun gehören Schreiben und Textproduktion als Prozess nicht zu den häufigsten Untersuchungsobjekten der Medienlinguistik. Im Zentrum üblicher medienlinguistischer Arbeit stehen Produkte. Sie werden dann oft in Bezug gesetzt zu Kontexten und gedeutet als Spuren von Prozessen und Auslöser für Prozesse. Kritische Diskursanalyse etwa geht gern von Produkten aus und schließt daraus auf Handlungsabsichten und Folgen, also auf Prozesse. Hier gemeint mit Schreiben ist aber tatsächlich der Prozess – der als das, als Prozess, untersucht wird. Dies bedingt ein Vorgehen, das hinausreicht über das übliche Methoden-Repertoire von Linguistik und Medienlinguistik und auch der anderen oben genannten Fächer.

Schreiben als Prozess steht im Zentrum des Interesses der Textproduktionsforschung. Dieses Forschungsfeld hat sich entwickelt im Zusammenspiel von Disziplinen wie Rhetorik, Sprachpsychologie, Schreibdidaktik und Angewandter Linguistik. In der Schreibforschung (später, weiter gefasst, in der Textproduktionsforschung) wurden zuerst Schreibprozesse im Labor untersucht, später im Feld. Schreiben hat sich dabei, wie Sprachgebrauch überhaupt, immer stärker als Schnittstelle zu kognitiven und sozialen Strukturen und Prozessen erwiesen: An der Tätigkeit des Schreibens in der Redaktion etwa zeigt sich, einfach gesagt, wie JournalistInnen denken und wie die Gemeinschaften, in denen sie wirken, funktionieren (vgl. Perrin 2015: 40).

Ein solcher Ansatz schließlich führt zur Angewandten Linguistik, die sich heute versteht als ein Feld von Forschung und Praxis, in dem praktische Probleme von Kommunikation und Sprachgebrauch erkannt, untersucht und gelöst werden.[1] Immer stärker geschieht dies transdisziplinär, also in Forschungsprojekten, in denen WissenschaftlerInnen mehrerer akademischer Disziplinen systematisch zusammenarbeiten mit PraktikerInnen aus den untersuchten Berufsfeldern, die verstanden werden als ExpertInnen ihres Fachs. Ziel ist, ein ganzes Forschungsprojekt hindurch zusammenzuarbeiten an der Lösung gesellschaftlich bedeutsamer und komplexer Probleme – und so voneinander zu lernen (vgl. Perrin/Kramsch 2018).

Um einen solchen Gegenstand, um solche Projekte, entwickelt in einem solchen Forschungsverständnis, geht es also hier: journalistisches Schreiben, zu untersuchen als Prozess des Sprachgebrauchs in vielschichtigen, zum Beispiel semiotischen, organisatorischen, sozialen und historischen Kontexten, mit einem Wissenschaftsverständnis, das der Sprache in Gebrauch den Wert einer Messoberfläche für sonst schwer zugängliche mentale und soziale Strukturen und Prozesse zuschreibt und das davon ausgeht, dass Expertenwissen aus der Praxis zur Bearbeitung theoretisch und praktisch bedeutsamer Fragestellungen Wesentliches beizutragen hat und deshalb mit einzubeziehen ist.

1.3 Forschungsrahmen

Ansätze empirischer Erforschung natürlicher Schreibpraktiken im oben dargestellten Sinn lassen sich verorten in einem Gefüge von Forschungsrahmen, in denen die Forschenden ethnographisch vorgehen, um die Wirklichkeit mit zu erfassen, die für die Beforschten selbst gilt. Ethnographie fragt nach Praktiken zur Herstellung einer als sinnvoll erlebten Ordnung des Alltags – oder eben der Arbeitswelt, etwa der kollaborativen Textproduktion in journalistischen Redaktionen. So arbeitet Ethnographie die Innenperspektive einer untersuchten Gemeinschaft auf deren eigene Praktiken heraus und setzt diese in Beziehung zu Außenperspektiven auf die gleichen Praktiken und Kontexte (z. B. M. Agar 2011).

Allerdings neigt Ethnographie, wenn sie den alleinigen Forschungsrahmen darstellt, zur Verhaftung in Fallstudien und Mikroperspektiven (z. B. Tavory/Timmermans 2009). Zudem klärt sie das Verhältnis von Forschung und beforschter Praxis nur ansatzweise, ebenso das Zusammenspiel von Routine und Emergenz in den untersuchten Praktiken. Der letzte Punkt ist entscheidend, wenn Wandel untersucht werden soll, also zum Beispiel, wie und warum in der Praxis Initiativen entstehen, Routinen aufzubrechen zugunsten neuer, emergenter Lösungen. Textproduktionsforschung gewinnt also, wenn sie Ethnographie verbindet mit weiteren Forschungsrahmen – was in vielen ethnographischen Projekten implizit geschieht (Tab. 1):

|

|

EG Ethnography |

GT Grounded Theory |

TDA Transdiscipli-nary Action Research |

RST Realist Social Theory |

DST Dynamic |

|

Focus |

Case study |

+ |

|

|

|

|

Outcome |

Understanding participants’ perspectives |

Building theories by coding data |

Solving the problem in a sustainable way |

Contextualiz-ing situated activity in a real world |

Explaining emergence |

Tab. 1: Erweiterte Ethnographie als Rahmen medienlinguistischer Textproduktionsforschung

Ethnographie verbindet sich …

• mit Grounded Theory (GT) und Theoretical Sampling, um Befunde aus Fallstudien nachvollziehbar zu verallgemeinern. So kann sie Theorien mittlerer Reichweite darüber bilden, „what works for whom in what conditions“ (Pawson/Tilley 1997: 72), also etwa Theorien zur Schreibpraxis in Domänen (Jakobs 2019) wie dem Journalismus. Befunde können dann zeigen, dass erfahrene JournalistInnen nicht nur ihre Produkte, sondern auch ihre Prozesse bewusster gestalten und über Praktiken adaptiver, flexibler Planung verfügen (Perrin 2016), die ihnen helfen, mit Unvorhergesehenem umzugehen und Schreibblockaden entweder zu vermeiden oder leichter daraus herauszufinden.

• mit Transdisziplinärer Aktionsforschung (TDA), um systematisch mit der Praxis, über die Praxis und für die Praxis zu lernen (z. B. Cameron et al. 1992). So kann sie etwa Prototypen von kritischen Situationen und guten Praktiken der Textproduktion auf empirischer Grundlage herausarbeiten und der Praxis zur Verfügung stellen (z. B. Perrin 2013: 202). Konkret geschieht das oft mittels empirisch fundierten Anleitungen zu Arbeitstechniken, in schriftlich vermittelter Form oder in Beratungsformen wie Coaching oder Training (vgl. Whitehouse 2019: 103–126). Ausgehend von Sammlungen authentischer Fälle reflektieren Teilnehmende ihre eigenen Schreibblockaden und ihre guten Praktiken, damit umzugehen.

• mit Integrativer Gesellschaftstheorie wie etwa der Realist Social Theory (RST). So können Forschende aus situierter Tätigkeit auf unterschiedlich robuste übergreifende Strukturen schließen (z. B. Sealey/Carter 2004), zum Beispiel aus den Schreibpraktiken in Zeitungs- und Fernsehredaktionen auf implizite gesellschaftliche Bedingungen für Schreiben, Textproduktion und Diskursgestaltung überhaupt. Befunde können etwa zeigen, dass fundamental neue Lösungen in Redaktionen tendenziell emergent entstehen, an der Basis, in Krisen, die Medienmanagement und Medienpolitik überfordern. Solche Lösungen können aber begünstigt werden durch Strukturen, die Gesellschaft und Medienmanagement den Redaktionen zur Verfügung stellen (vgl. Perrin 2011).

• mit Theorien dynamischer Systeme (DST), um zu modellieren, welche Bedingungen in der Umwelt situierten Handelns eine emergente Lösung begünstigen (z. B. Agar 2004). Solche Theorien und Modelle erleichtern es, die komplexen, schwer vorhersagbaren Prozesse der Textproduktion zu verstehen, etwa die Umbrüche zwischen Schreibphasen (vgl. Fürer 2017). Befunde können zeigen, wie Kreativität und Routine in der Textproduktion zusammenspielen und unter welchen Bedingungen es mit höherer Wahrscheinlichkeit „plötzlich nicht mehr läuft“, weil ein „Strong Attractor“ (Larsen-Freeman/Cameron 2008: 51) die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und das dynamische Gleichgewicht des Schreibflusses kippt.

• Sollen also Praktiken journalistischen Schreibens möglichst umfassend (wirklich aus Innen- wie Außenperspektiven) verstanden werden, sind Forschungsrahmen, wie oben beschrieben, zu öffnen und aufeinander zu beziehen. Forschung im Rahmen so erweiterter Ethnographie ermöglicht es erstens, Praktiken und ihre komplexe Dynamik in Nahaufnahmen aus Innen- und Außenperspektiven zu erfassen; zweitens, das Erfasste zu verstehen als Untersuchungsoberfläche für Makrostrukturen unterschiedlicher Reichweite; und drittens, aus der Forschung Schlüsse zu ziehen mit theoretischem und praktischem Nutzen. In einem solchen Rahmen erweiterter Ethnographie soll also nun journalistisches Schreiben untersucht werden.

2 Kernbegriffe und Forschungsstand: Praktiken kollaborativer Textproduktion am journalistischen Arbeitsplatz

Schreiben im Journalismus ist meist Teil multimodaler und kollaborativer Produktion von Medienbeiträgen. Vollzogen wird es immer als Bündel von Praktiken, oft oszillierend zwischen Routine und Kreativität. Im Licht der Forschungsfrage und im Rahmen transdisziplinärer, ethnographisch basierter Forschung zu klären sind also die Kernbegriffe Schreiben und Textproduktion (Teil 2.1), Praktik, Strategie, Routine und Phase (2.2) sowie Arbeitsplatz und mehrschichtiger Kontext (2.3).

2.1 Schreiben und Textproduktion

Schreiben und Textproduktion zielen auf die Herstellung semiotischer Produkte, in denen Verbalsprache wichtig ist. Die Textproduktion unterscheidet sich vom Schreiben darin, dass sie die Bearbeitung nicht schriftsprachlicher Zeichen mit einschließt, also etwa das Editieren und Einbinden von Bildern und Klängen in Audio- und Videobeiträgen. Ein Textproduktionsprozess ist demnach das Gesamt der Tätigkeiten zur Herstellung eines (multisemiotischen) Beitrags mit namhaftem Anteil an Verbalsprache. Im Journalismus werden in Textproduktionsprozessen zum Beispiel Fernseh- oder Online-Nachrichten hergestellt – Produkte, die dann im öffentlichen Raum als multimodale Kommunikationsangebote fungieren.

Schreibprozess dagegen ist enger gefasst. Ein Schreibprozess schließt alle Tätigkeiten innerhalb eines Textproduktionsprozesses ein, mit denen verbalsprachliche, schriftliche Kommunikationsangebote hergestellt werden (vgl. Jakobs/Perrin 2014: 7), meist ausgehend von Quellentexten im Kontinuum zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, die dann in Ausschnitten rekontextualisiert werden. Im Journalismus werden in Schreibprozessen etwa Sprechvorlagen für Rundfunknachrichten hergestellt und die Verbalteile von Printbeiträgen und Blogposts der Redaktion. Zum Schreibprozess gehört das Gestalten der Typographie; ohne Schriftgestaltung ist Schreiben nicht möglich. Nicht dazu gehört dagegen etwa das Schneiden von Videomaterial.

2.2 Praktik, Strategie, Routine und Phase

Textproduktion und Schreiben vollziehen sich als Praktiken. Die Textproduktionspraktik und die Schreibpraktik seien bestimmt als Tätigkeit zur Herstellung von multimodalen bzw. schriftsprachlichen Texten, die zugleich strategisch motiviert und routinisiert ist. Praktiken erfüllen kommunikative Funktionen wie etwa einen komplexen Sachverhalt veranschaulichen und sie werden durch Träger bestimmter Rollen in Institutionen wie einer Medienredaktion immer wieder reproduziert. Dies geschieht mehr oder weniger bewusst, etwa als Teil standardisierter Nachrichtenproduktion. Praktik zielt auf die passende Bewältigung einer grundsätzlich reflektierten Aufgabe in einer sich laufend verändernden Umwelt.

Der Praktik wohnt also, neben der dynamischen, eine übergeordnet gewollte, eine strategische Komponente inne. Praktik verhält sich zur Strategie wie der Akt zur Potenz. Verstehen wir unter einer Schreibstrategie die „verfestigte, bewusste und damit benennbare Vorstellung davon, wie Entscheidungen beim Schreiben zu fällen sind, damit der Schreibprozess und das Textprodukt mit höherer Wahrscheinlichkeit die zielgemäße Gestalt annehmen und die zielgemäße Funktion erfüllen“ (Perrin 2013: 263), bezieht sich die Schreibpraktik auf das mehr oder weniger strategisch motivierte Tun des Schreibens, also auf die Aktualisierung der in der Strategie angelegten Potenz im konkreten Schreibprozess.

Praktiken, so verstanden, werden in Ansätzen stets reflektiert und damit hinterfragt. Sie werden gestaltet und wenn nötig verändert durch die PraktikerInnen (z. B. Jones/Stubbe 2004), in ständiger Interaktion mit ihren Gemeinschaften (vgl. Wenger 1998). Reflektierte Praxis („Reflective Practitioners“ im Sinn von Schön 1983) und, hier, reflektierte Schreibpraxis (z. B. Bazerman 2002) entwickelt ihre Praktiken also zielführend weiter. Dies bedeutet, dass die Praktiken den Akteuren zu einem wesentlichen Teil bewusst sind, im Gegensatz zu den (individuellen) Routinen wie etwa dem Tippen im Zehnfingersystem und den (sozial eingeschliffenen) Prozeduren wie etwa dem Einkopieren von Adressen im E-Mail-Verkehr.

Zu einem solchen Begriff von Praktik Bourdieuscher Prägung (z. B. Hanks 1996; Pennycook 2010; Scollon 2001) gehört aber auch die Materialisierung, das „Embodiment“ (z. B. Goodwin 2000; Varela/Thompson/Rosch 1991): Praktiken verbinden mentale, materiale, semiotische, mediale und soziale Tätigkeit; sie umfassen den denkenden Kopf, den tippenden Körper am vernetzten Computer am Arbeitsplatz, die sich verändernden Zeichen am Bildschirm – sowie die durch den Zeichengebrauch verbundenen Gemeinschaften. Weil Praktiken ihre Umwelt verändern und zugleich durch die Umwelt verändert werden, sind sie geprägt von und konstituierend für Gemeinschaften, Kulturen und Zeitgeschichte (z. B. Wenger 1998).

Schließlich sind Praktiken stets mit anderen verbunden: Sie bilden Muster von Tätigkeiten, in denen sie aufeinander folgen, wie Interview führen und Interview transkribieren, oder einander parallel ergänzen, wie Bild editieren und Offtext editieren. In großräumige Praktiken wie etwa sich mit sozialen Medien vernetzen können kleinräumigere Praktiken eingebettet sein, wie einen Blogpost schreiben, die dann auf einer nochmals tieferen, konkreten Ebene Praktiken umfassen wie einen Hashtag setzen. Das Konzept der Praktik ist also rekursiv – Praktiken enthalten Praktiken –, wobei Eigenschaften von Praktiken skalieren können, etwa der Zeitbezug in ein quote kürzen und einen Beitrag kürzen.

Skalierende Rekursivität gilt auch für das Konzept der Schreibphase. Unter Schreibphase verstanden wird hier ein Zeitsegment eines Schreibprozesses mit relativ homogenem, vorhersagbarem Verlauf, begrenzt durch kritische Zustände mit unvorhersagbarem Ausgang (vgl. Fürer 2017; Perrin 2012). Homogen ist die Phase durch das Bündel der darin vorherrschenden Praktiken. Grob unterscheidet die Schreibforschung zwischen linearen und nichtlinearen Phasen. In linearen Phasen entstehen verbale schriftliche Produkte idealerweise Buchstabe um Buchstabe, Wort um Wort, Satz um Satz, Absatz um Absatz, Text um Text. In nichtlinearen Phasen springt, bildlich gesprochen, die Einfügemarke am Bildschirm vor und zurück im entstehenden Produkt.

Ein Beispiel dazu: Wer ein Personenporträt biographisch aufbaut, kann im Schreibprozess Station um Station aus dem Leben der porträtierten Person abarbeiten: zuerst die erste, zuletzt die letzte, pro Station ein Absatz. Auf der Ebene des gesamten Textes entsteht das Produkt in diesem Fall linear. Wird auch ein Absatz vom Anfang zum Schluss durchgeschrieben, ohne zurückzuspringen für Korrekturen im bereits entstandenen Text, skaliert das Konzept der linearen Phase für das Schreiben dieses Absatzes eine Ebene nach unten. Dieses lineare In-die-Tasten-Erzählen kann aber unterbrochen werden von einer nichtlinearen Phase punktuellen Überarbeitens, in der die Autorin zum Beispiel hin und her springt im Text, um Jahreszahlen anzupassen.

2.3 Arbeitsplatz als mehrschichtiger Kontext

Praktiken treten also zeitgebunden auf; sie beziehen sich auf Kontexte unterschiedlicher Reichweiten, innerhalb derer sie zum Zug kommen. Für die Analyse von Praktiken der Nachrichtenproduktion zum Beispiel kann dies bedeuten: Praktiken sind zu kontextualisieren auf einer oberen Ebene von globalen Nachrichtenflüssen und gesellschaftlichen Diskursen, einer mittleren Ebene von Arbeitsflüssen kollaborativer Textproduktion in Medienorganisationen – und einer unteren Ebene individueller Schreibtätigkeit am Arbeitsplatz. Während die Interaktion von Praktiken und Strukturen auf der obersten Ebene den Beteiligten weitgehend unbewusst bleiben kann, sind Zusammenhänge auf den tieferen Ebenen für die Beteiligten direkt erfahrbar.

Auf der mittleren Ebene, kollaborative Textproduktion, stehen Praktiken in Wechselwirkung mit Organisationen, etwa einer Medienredaktion, die eines der Glieder bildet in der intertextuellen Wertschöpfungskette globaler Nachrichtenproduktion. Man schafft Mehrwert, indem man recherchierend auf Quellenmaterial zugreift, es in arbeitsteiligen Prozessen zu neuen Exemplaren bestimmter kommunikativer Gattungen (vgl. Günthner/Knoblauch 1994; Luckmann 1986) verarbeitet und die Produkte einer nächsten Instanz in der Kette zur Verfügung stellt. Dabei verändern sich, einsehbar für alle Beteiligten, sowohl die gemeinsam hergestellten Produkte als auch die Beziehungen zu den beteiligten Akteuren, etwa einer im Text kritisierten Instanz.

Auf einer unteren Ebene, individuelle Schreibtätigkeit, entscheiden sich die JournalistInnen laufend für bestimmte mögliche Textproduktionshandlungen und gegen andere. Dieses Entscheiden geschieht weitgehend routinisiert, aber eben grundsätzlich reflektier- und damit veränderbar. Die Beteiligten erfahren die Praktiken einerseits als individuell gestaltbar, andererseits als eingebettet in skalierend übergeordnete Textproduktionszusammenhänge und als bezogen auf andere Teilhaber der Textproduktion, ähnlich wie Gesprächszüge (z. B. Schegloff 1997). Die Praktiken greifen ineinander und prägen Phasen der Textproduktion an jeder Stelle der intertextuellen Ketten, an jedem Brennpunkt kollaborativer Textproduktion im Nachrichtenfluss.

3 Mehrmethodenansatz: Tief und breit erfassen, was warum geschieht

Wie lässt sich untersuchen, was wirklich geschieht, wenn JournalistInnen schreiben? – Gefragt ist ein methodischer Zugang, der eine möglichst umfassende Rekonstruktion (Teil 1) der Praktiken journalistischer Textproduktion (2) ermöglicht. Der hier vorgestellte Mehrmethodenansatz der Progressionsanalyse erfasst soziale (3.1), materiale (3.2) und mentale (3.3) Aspekte kollaborativer Textproduktion so, dass aus den Praktiken auf individuelle, organisationale und gesellschaftliche Strukturen geschlossen werden kann.

3.1 Soziale Aspekte

Auf einer ersten Ebene erfasst die Progressionsanalyse, in welcher Umwelt, in welchem Kontext ein Text entsteht. Deutlich werden soll, wer die Beteiligten sind, was sie an Erfahrung mitbringen, wie sie zusammenarbeiten können und was sie dabei als sinnstiftend erfahren. Die Forschenden versuchen, neben der eigenen, durch Theorien von außen motivierten Sicht, die Perspektive der Beteiligten, der PraktikerInnen, einzunehmen. Diesem Anspruch gerecht wird erweiterte Ethnographie (s. o., Teil 1): Die Forschenden werden Teil des Forschungsfelds, indem sie zum Beispiel in einer Medienredaktion als PraktikantInnen, Factchecker oder Coachs arbeiten, und erleben so, was sie untersuchen.

Auf Phasen des Eintauchens folgen Phasen der Distanznahme, in denen die Eindrücke aus der teilnehmenden Beobachtung systematisch festgehalten und analysiert werden. Zudem sammeln die Forschenden wichtige Dokumente wie Leitlinien, nach denen sich die Beforschten am Arbeitsplatz zu richten haben, und führen offene Interviews mit den PraktikerInnen, um deren Ein- und Vorstellungen auszuloten. Auf dieser ersten Ebene zielt die Progressionsanalyse auf dichte Beschreibungen (vgl. Geertz 1973) eines Milieus, hier der Arbeit von JournalistInnen in einer Medienredaktion und deren beruflichem Umfeld als einer „Community of Practice“ (vgl. Wenger 1998).

Damit erweitert die Progressionsanalyse eine Tradition, die vor allem in der anglo-amerikanischen Schreibforschung verankert ist: Um Schreiben im Kontext zu verstehen, werden Schreibende befragt, oft in narrativen Interviews. Ein Plenarvortrag an der „50th Anniversary Dartmouth Institute and Conference“ zum Beispiel wurde von den Veranstaltern angekündigt mit den Worten: „Influenced by the materialist, sociological perspectives of C. Wright Mills, Daniel Bertaux, and Howard Becker, [Deborah] Brandt collects and comparatively analyzes in-depth, retrospective life interviews with everyday people to explore the social structures and processes that bear on literacy and its changing conditions and meanings over time.“[2]

Aus den so entstandenen Daten werden dann Außen- und Innensichten (re-)konstruiert (z. B. Brandt 2014). Diese Auswertung der Daten kann durchaus zusammen mit den befragten PraktikerInnen geschehen. Für sich verbuchen kann ein solcher Zugriff, dass er technisch unkompliziert ist, solange er sich auf Interviews beschränkt. Dies mag mit ein Grund sein, dass die Schreibforschung heute auf umfangreiche Sammlungen von Interviews mit und Porträts von Schreibenden zurückgreifen kann, die aus dem einen oder anderen Grund das Interesse der Forschenden geweckt haben. Ein Beispiel der Verdichtung von Gesprächen und kleinen biographischen Analysen zu Porträts ist die Textsorte Laudatio (Abb. 1).

Zur Person MD: Ihre Eltern flüchteten nach der Übernahme der Kommunisten in den 50er-Jahren aus China in die Schweiz. Sie kam 1963 zur Welt, studierte später Kunstgeschichte und schrieb für mehrere Printmedien. Vor zehn Jahren wurde die heute 47-Jährige als Quereinsteigerin vom Schweizer Fernsehen bei der Sendung Netz-Natur als Redaktorin angestellt. Nach Zwischenhalten bei den Sendungen Quer, Mittagsmagazin und Leben Live stiess sie vor zweieinhalb Jahren zum Kulturplatz-Team und produziert mit ihrer 80-Prozent-Anstellung zwischen 15 und 20 Beiträgen pro Jahr. Diesen mit dem Fernseh- und RGB-Preis ausgezeichneten Beitrag hat MD in acht bis neun Tagen realisiert. Das Spezielle daran ist: Sie hat als Videojournalistin etwa die Hälfte der Aufnahmen selber gefilmt. Die Mutter einer achtjährigen Tochter lebt mit Familie und Hund in Zürich und bezeichnet sich als Naturfanatikerin, die gerne draussen unterwegs ist und viel Sport treibt.

Abb. 1: Fall

MD, Kurzporträt von MD in einer

Laudatio von 2010.

https://www.srgd.ch/media/filer_public/

21/1e/211e2d9d-62de-4bba-af82-c0413d823665/2010_laudatio_m[…]_d[…].pdf

Ein Nachteil des methodisch schlanken Zugangs zur narrativen Selbsteinschätzung ist das eingebaute vierfache Risiko der Verzerrung: Erstens nehmen wir nicht alles wahr, was wir tun; zweitens vergessen wir mit der Zeit viel von dem, was wir wahrgenommen haben; drittens re-konstruieren wir Erlebtes aus bruchstückhafter Erinnerung neu und anders, wenn wir es scheinbar unverändert aus dem Gedächtnis abrufen; und viertens lügen wir, je nach Gesprächssituation, dabei unbewusst oder bewusst, etwa um uns in einem guten Licht zu zeigen. So „bestehen große Unterschiede zwischen dem, was SprecherInnen darüber sagen, wie sie Sprache verwenden[,] und ihrer tatsächlichen Verwendung“ (Günthner 2003: 192).

Aus diesem Grund hat sich in der Literaturwissenschaft ein Ansatz herausgebildet, der nicht nur die Äußerungen der AutorInnen zu ihren Schreibprozessen untersucht, sondern auch deren materialisierte Spuren. Mit ihrem Ansatz der Critique Génétique hat eine Forschergruppe um Almuth Grésillon literarische Manuskripte auf optisch feststellbare Spuren von Produktionsprozessen untersucht, wie etwa Streichungen, Einfügungen, Umstellungen und Kommentare (z. B. Grésillon 1994; einen Überblick bietet Grésillon/Perrin 2014). Später kam die Analyse radiologisch feststellbarer Spuren dazu, etwa des Alters bestimmter Textteile, messbar am Zerfall radioaktiver Elemente in der Tinte.

Diese Spuren der Prozesse ermöglichen einen empirisch begründeten Einblick in die „allmähliche Verfertigung von Texten beim Schreiben“ (Grésillon 1995: 1) – und damit auch eine kritische Leseweise dessen, was die Autoren über die Herstellung ihrer Werke berichtet hatten. Denn der mehrperspektivische Zugang zum Schreibprozess offenbart Parallelen, aber auch Widersprüche zwischen erinnerter und materialer Welt. So erstaunt nicht, dass der Linguist Gerd Antos in seiner Einführung in einen grundlegenden Band zur Textproduktionsforschung die Übertragung dieses Ansatzes auf nichtliterarische Textproduktion forderte, als Beitrag „für eine strikt linguistisch motivierte Produktionstheorie“ (Antos 1989: 36).

3.2 Materiale Aspekte

Auf einer zweiten Ebene misst die Progressionsanalyse, was bei der Textproduktion am Arbeitsplatz physisch geschieht. Festgehalten wird, an den Einzelarbeitsplätzen von untersuchten individuellen Schreibenden oder an möglichst allen Arbeitsplätzen einer untersuchten Institution, jeder Cursor-Klick, jeder Tastendruck, jede Bewegung am vernetzten Computer. Stellt die Forschung, wie hier, scharf auf Schreibprozesse, ist das sprachliche Geschehen im entstehenden Text besonders wichtig: Was wird wann eingefügt, gelöscht, verschoben? Aus welchen Quellen stammt es? An welcher Stelle arbeiten die Untersuchten auf welche Art mit wem zusammen? Wie nutzen sie dabei Werkzeuge wie digitale Nachschlagewerke?

Aufgezeichnet werden können die Daten parallel in zwei unterschiedlichen Formaten: zum einen als Logging-Daten der Computereingaben, zum anderen als Videos des gesamten Geschehens am Bildschirm und im Raum. Zusammen ermöglichen die Daten eine zeitgenaue Vermessung, Wiedergabe und Analyse von Schreibprozessen im medialen Kontext. So sieht man zum Beispiel, wie die Journalistin MD den ersten Absatz im Text – den Vorspann, der fett gesetzt über dem Text stehen wird – umgebaut hat. Die sprachlichen Basisdaten dieser Beobachtung sind festgehalten in standardisierten Notationssystemen für Schreibprozesse, hier in S-Notation (Abb. 2), und grafisch visualisierbar in Darstellungen wie der Progressionsgrafik (Abb. 3).

"b1[nis |1]1is dass der Tod euch

scheidet…"

8[Sie ist Schweizerin und heiratet ihn aus Liebe. Er ist

Afrikaner und möchte 2[einen

|2]2in der

Sch3[e |3]3weiz bleiben. Eine ehetragödie nimmt ihren Anfang. Sie

5[endet]5

|66{sollte}6

|7 vor dem Scheid4[e

|4]4ungsrichter7[.

|5]7 enden. doch |8]8

Sie

versprachen74{ dem Ziv75[el |75]75, 76[o |76]76ilstandsbeamten}74

|77, sich zu 9[leiben]9

|1010{lieben}10, 77[,]77 |7878{

und}78 |79 zu |9ehren79[

und gemeinsam für die Kinder zu sorgen]79

|80. Doch 17[die

Tr11[g |11]11agödie]17 |1818{das

bittere Ende}18 |19 war 19[unausweichlich]19 |2020{abzusehen}20.

Abb. 2: Fall MD, S-Notation eines Ausschnitts aus dem Schreibprozess.

Die S-Notation (vgl. Perrin 2013: 257; Severinson-Eklundh/Kollberg 1996) zeigt, wie ein Text entstanden ist, Schritt für Schritt. Löschung um Löschung, Einfügung um Einfügung. Passagen in [eckigen] Klammern wurden im Lauf des Schreibprozesses gelöscht, solche in {geschweiften} Klammern wurden gesondert eingefügt. Zusammengenommen werden diese Einfügungen und Löschungen als Revisionen bezeichnet. Senkrechte Striche | bedeuten Absprungstellen. Sie stehen dort, wo die schreibende Person den linearen Schreibfluss unterbrochen hat, um an eine andere Stelle im Text zu springen und dort etwas zu löschen oder einzufügen. Die kleinen Zahlen bei den Klammern und Strichen zeigen die Reihenfolge dieser Schritte.

Im gezeigten Ausschnitt erstellte MD zu Beginn ihres Schreibprozesses eine erste Fassung von Titel und Lead (Vorspann) linear und korrigierte dabei laufend Vertipper (Revisionen 1–7). Dann löschte sie den ganzen bisher geschriebenen Lead (Revision 8) und ersetzte ihn mit einer neuen Variante: „Sie versprachen, sich zu lieben, zu ehren und gemeinsam für die Kinder zu sorgen. Doch die Tragödie war unausweichlich.“ Diese zwei Sätze überarbeitete sie in zwei Etappen, zuerst den zweiten (Revisionen 11–20), deutlich später den ersten (Revisionen 74–79). Die S-Notation ermöglicht solch präzise Analysen der Schreibtätigkeit. Sämtliche Revisionen auf einen Blick dagegen zeigt die Progressionsgrafik (Abb. 3).

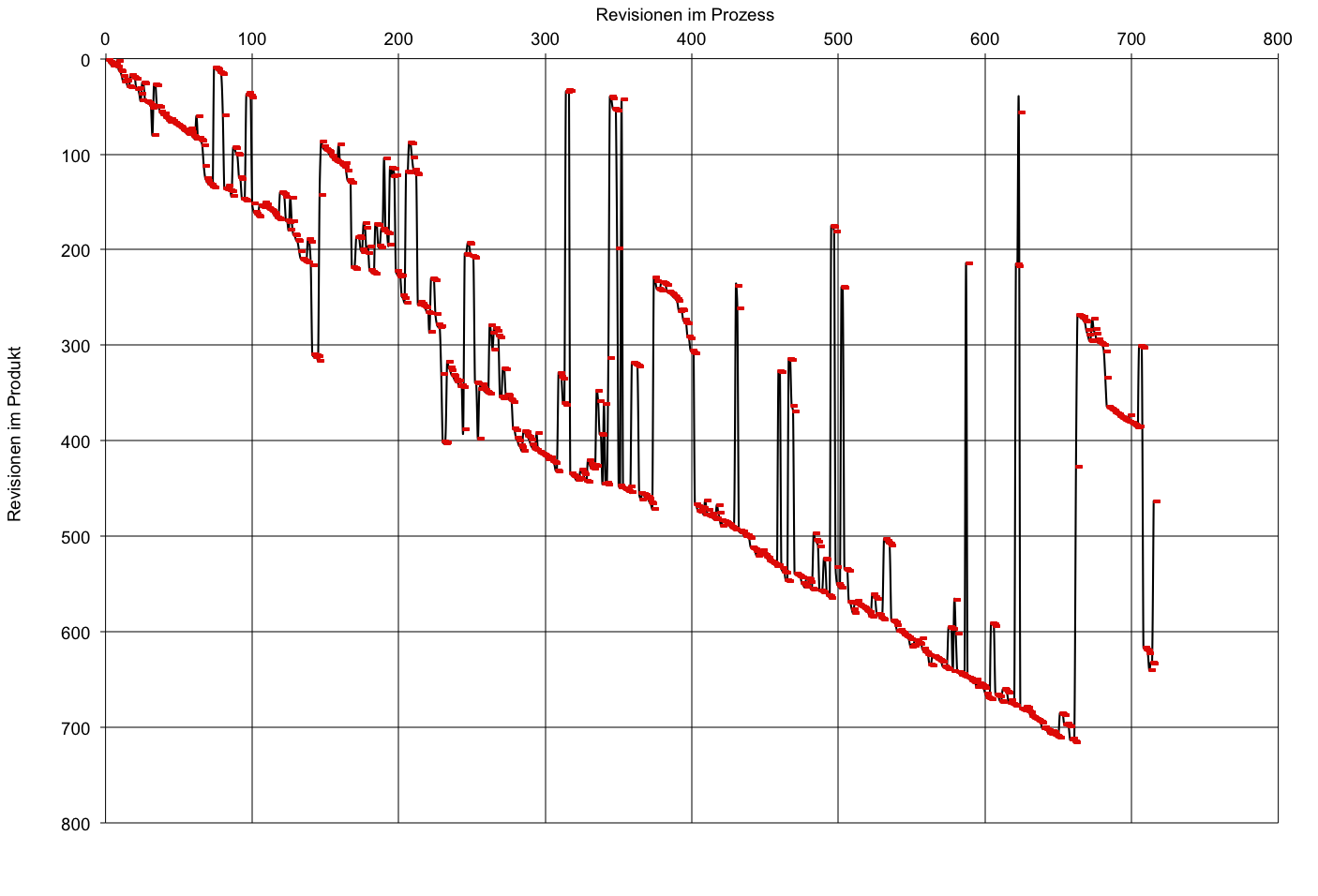

Abb. 3: Fall MD, Progressionsgrafik (aus Perrin 1997: 244).

Während also die S-Notation scharfstellt auf die einzelnen Schritte im Schreibprozess, veranschaulicht die Progressionsgrafik (vgl. Perrin 2013: 262) dessen Gesamtverlauf. Sie zeigt die Reihenfolge der Revisionen auf zwei Achsen: auf der x-Achse im Zeitverlauf, auf der y-Achse als Position im fertigen Text. Revisionen links in der Grafik finden früher im Schreibprozess statt, solche rechts später; Revisionen oben in der Grafik betreffen Textstellen am Anfang des fertigen Produkts, Revisionen unten welche am Textende. Im Beispiel oben (Abb. 3) findet die erste Revision am Anfang des Schreibprozesses statt und steht zudem am Anfang des fertigen Textprodukts: Die Autorin beginnt zu schreiben und korrigiert sogleich einen Tippfehler.

Deshalb ist diese erste

Revision, als roter Punkt, sowohl auf der x- wie auf der y-Achse auf Position 1

abgebildet. Danach zeigt die Progressionsgrafik ein grundsätzlich lineares

Vorwärtsschreiben, unterbrochen von Rücksprüngen im bereits geschriebenen

Text. Der erste markante Sprung zurück etwa gilt der Überarbeitung des ersten

Satzes im neuen Lead, „Sie versprachen, sich zu lieben, zu ehren und gemeinsam

für die Kinder zu sorgen“ (vgl. Abb. 2). Zudem zeigen sich kurze Phasen des

zusammenhängenden Überarbeitens früherer Textteile (z. B. 374–401).

Schließlich führt die Grafik vor Augen, dass einige Textstellen in größerem zeitlichem

Abstand mehrfach überarbeitet wurden (z. B. 374–401 und 663–681).

3.3 Mentale Aspekte

Auf der dritten Ebene der Progressionsanalyse erschließen die Forschenden, warum die Schreibenden tun, was sie tun. Dies also, nachdem die zweite Ebene materiale Aspekte des Schreibens erfasst hat und die erste kontextuelle. Gefragt wird nach den Überlegungen hinter den Entscheidungen, die Schreibende laufend zu fällen haben. Großflächige Entscheidungen betreffen etwa das Verständnis der zu lösenden Aufgabe oder die Planung der Ressourcen. Kleinräumige Entscheidungen betreffen zum Beispiel Satzbau, Wortwahl, Rechtschreibung. Dazwischen spannt sich das Feld der Strategien und Praktiken auf, mit denen Schreibende ihre Prozesse steuern, teils bewusst, teils unbewusst und routinisiert (s. o., Teil 2.2).

Was sich die Schreibenden überlegt haben können, erschließt die Progressionsanalyse über das methodische Werkzeug des ereignisgestützten retrospektiven Verbalprotokolls (RVP): Die Schreibenden verfolgen eine Aufzeichnung ihres Schreibprozesses am Bildschirm, wo sie Schritt für Schritt sehen, wie ihr Text entstanden ist. Zur Wiedergabe dieses Films greift der Computer auf Daten aus der zweiten Ebene der Progressionsanalyse. Während der Film läuft, kommentieren die Beforschten ihr Handeln laufend: Sie sagen, was sie getan haben und warum. Schweigen die Beforschten, wiederholen die Forschenden die Arbeitsanleitung. Das so erzeugte RVP wird als Tonspur über den Film der Textentstehung gelegt und danach transkribiert (Abb. 4):

R 074 Dann gehe ich nochmal in den Lead hoch. Sie versprachen dem Zivilstandsbeamten, sich zu lieben, zu ehren – es muß ja irgendwie nochmal das mit der Hochzeit hinein.

[…]

R 140 Erika S. wurde in der Innerschweiz geboren, ich möchte mit ihrer Biografie anfangen.

Abb. 4: Fall MD, Retrospektives Verbalprotokoll, Kommentare zu den Revisionen 74 und 140.

So bringt das RVP idealerweise zur Sprache, was die Beforschten verbalisieren können: Das sind ihnen bewusste und deshalb abrufbare Überlegungen zum Schreibprozess, gedeutet als ihr Repertoire an bewussten Strategien und Praktiken (s. o., Teil 2.2). Auf Strategien lassen Äußerungen im RVP schließen, deren propositionale Form lautet, Ich tue x, um y zu erreichen, oder Ich tue x, weil z gilt. Ein Beispiel: Zurückspringen, weil ich etwas einfügen will (Abb. 4, zu Rev. 074), oder einen Titel setzen, obwohl er provisorisch ist (Abb. 5). Auf Praktiken deuten Äußerungen zu nicht wieter begründeter Tätigkeit, im propositionalen Format Ich tue x. Ein Beispiel: Mit der Biografie anfangen (Abb. 4, zu Rev. 140) oder im Lead den Überblick geben (Abb. 6).

R 001 Den Titel habe ich irgendwie schon im Kopf gehabt, aber ich weiß, daß er nur provisorisch ist, es soll etwas mit Hochzeit zu tun haben

Abb. 5: Retrospektives Verbalprotokoll, Kommentar zu Revsion 1.

R 008 Dann der Lead, wie bringe ich das hinein mit der Hochzeit, Sie versprachen, sich zu lieben, zu ehren und gemeinsam für die Kinder zu sorgen, ich möchte da möglichst eine Kurzübersicht geben von dem, was nachher kommt.

[…]

Abb. 6: Retrospektives Verbalprotokoll, Kommentar zu Revision 8.

Diese Deutung der Verbalisierung ist allerdings zu hinterfragen. Methodologische Forschung zeigt, dass retrospektives Erinnern an Zuverlässigkeit gewinnt, wenn es ereignisgestützt verläuft: Sieht man wieder, was man tat, erinnert man sich leichter an damalige Überlegungen und rekonstruiert sie adäquater (z. B. Weder 2010). Grundsätzlich ist aber jede Verbalisierung eine subjektive (Re-) Konstruktion. Das RVP fördert demnach nicht zutage, was sich jemand tatsächlich überlegt hat beim Schreiben, sondern was diese Person grundsätzlich bewusst dazu überlegen kann – und im Fall auch dieses Schreibprozesses überlegt haben könnte: eben das Repertoire der abrufbaren Strategien und Praktiken.

Demnach erschließt diese dritte Ebene der Progressionsanalyse, genau besehen, mögliche Überlegungen hinter Entscheidungen der Schreibenden, deren Spuren sichtbar geworden sind auf der zweiten Ebene der Analyse – und die deutbar sind im Kontext, wie ihn die erste Ebene der Analyse rekonstruiert hat. Die Progressionsanalyse des hier gezeigten und weiterer Schreibprozesse ergibt: MD beschreibt vorwiegend Einzelschicksale, in linearen Texten und mit in fast linearer Progression, wobei sie sorgfältig, ziselierend, an den Formulierungen arbeitet. Dieses Repertoire hat sich MD beim Lösen der üblichen Schreibaufgabe zugelegt; es ist ideal zur Bewältigung weiterer solcher Aufgaben. Für ganz anders gelagerte Aufgaben journalistischer Textproduktion wäre das Repertoire weiter auszubauen.

4 Befunde: Makrotrend und Gegenstrom

Was zeigt die Progressionsanalyse (Teil 3), wenn damit über längere Zeit Praktiken journalistischer Textproduktion untersucht werden (2), um herauszufinden, was JournalistInnen wirklich tun, wenn sie schreiben (1)? – Dieser Teil skizziert zuerst die wichtigsten Befunde aus einer Reihe von aufeinander folgenden und aufeinander aufbauenden Forschungsprojekten (4.1) und stellt dann scharf auf Konstanten (4.2) und Wandel (4.3) der Textproduktion im Untersuchungszeitraum.

4.1 Aufbauende Befunde aus der Reihe der Forschungsprojekte

Die empirischen Daten für die Analyse der oben vorgestellten Kontexte und Praktiken entstammen einer Reihe von Projekten zur Textproduktionsforschung in Nachrichtenredaktionen. In allen Projekten wurden mit der Progressionsanalyse Daten zum Schreibprozess so einheitlich erhoben, dass sie über den Zeitraum von 1995 bis heute vergleichbar sind und damit tief greifende Langzeitanalysen journalistischer Textproduktion möglich machen. In Fragestellung und Forschungsrahmen werden die Projekte dagegen zunehmend komplexer, sie bauen systematisch aufeinander auf. Dabei wächst auch die Erhebungsbreite an, von einzelnen Fällen im Pilotprojekt bis zu ganzen Redaktionen in den jüngeren Projekten.

• Das Projekt SDA (1995–1998) erfasst, was AgenturjournalistInnen in kollaborativer Textproduktion tun sollen, tun wollen und tun – also die ethnographische Innenperspektive im beruflichen Kontext. Im Zentrum stehen Praktiken der Rekontextualisierung von Zuliefertexten unterschiedlicher Quellen und deren Folgen für das Textprodukt (vgl. Perrin 2013: 170). Zu den Hauptbefunden zählt, dass Kohärenzbrüche im Text oft dort entstehen, wo die AutorInnen durch stark nichtlineares, fragmentiertes Schreiben aus den Augen verloren haben, was tatsächlich da steht im fertigen Text, quasi in den Zeilen also – und was sie sich selbst beim Nachlesen zwischen den Zeilen dazudenken. Der Prozess zieht nachweislich seine Spur im Produkt.

• Das Projekt BAKOM (1997–2000) erweitert diesen Ansatz um eine Grounded Theory zur Beziehung zwischen Berufserfahrung und den Repertoires an Textproduktionspraktiken. Untersucht werden Schreibende in Print-, Radio-, Fernseh- und Online-Redaktionen. Entwickelt wird eine Typologie von Erfahrung als Ressource im Berufsfeld (vgl. Perrin 2013: 189). Sie zeigt, dass JournalistInnen mit langer Erfahrung mit unterschiedlichen Medien und Formaten dazu neigen, früher, weitsichtiger und zugleich flexibler zu planen als ihre weniger erfahrenen KollegInnen. Zugleich planen sie stärker den Prozess sowie den großen Bogen und die Wirkung des Produkts, während die wenig Erfahrenen vor allem an die kleinräumige Produktstruktur denken.

• Das Projekt TA (1999–2001) zeigt darüber hinaus in transdisziplinärer Forschungstradition, wie unerfahrenere von erfahreneren Textproduzierenden lernen können. Eingesetzt werden Methoden der Wissenstransformation. VertreterInnen aus Wissenschaft und untersuchter Praxis entwickeln gemeinsam einen Qualitätszirkel aus Redaktionsleitbild, Blattkritik, Coaching und Training für eine große Tageszeitung (vgl. Perrin 2013: 206). Als Ergebnis lebt die Redaktion ein explizites Qualitätsverständnis. Sie verfügt über Prozesse und eine gemeinsame Sprache, um Soll und Ist der eigenen Textproduktion laufend aufeinander zu beziehen, das Soll aufgrund gelebter Praxis zu überdenken und das Ist, also die tägliche Textproduktion, daran zu messen.

• Das Projekt Idée suisse (2005–2010) stellt scharf auf den Bezug zwischen Praktiken journalistischer Textproduktion und sozialen Strukturen. Untersucht wird die Nachrichtenproduktion in deutsch- und französischsprachigen Redaktionen des öffentlichen Schweizer Fernsehens im medienpolitischen, -technologischen und -wirtschaftlichen Wandel (vgl. Perrin 2013: 33). Das Hauptergebnis: Die Kluft zwischen politischen und wirtschaftlichen Erwartungen an den Sender – politisch relevant sein und Reichweite erzielen – überwinden nur einzelne erfahrene JournalistInnen, mit „Tacit Knowledge“ (vgl. Polanyi 1966; Sarangi 2007: 570). Ihre Praktiken lassen sich zur Sprache bringen und der ganzen Organisation zur Verfügung stellen.

• Das Projekt Modeling Writing Phases (2010–2013) fragt nach dem Zusammenspiel von Routine und Emergenz im zeitlichen Verlauf des Textproduktionsprozesses. Mit Verfahren maschinellen Lernens analysiert werden die großen Korpora automatisch erzeugter Progressionsdaten aus früheren Projekten (vgl. Fürer 2017; Perrin 2013: 246). Als Ergebnis entsteht eine Typologie von Merkmalen von Schreibphasen, von der angenommen wird, dass sie skalieren – also für kleinräumige bis großräumige Phasen gelten. Aufgrund dieser Merkmale sind Schreibphasen unterschiedlicher Reichweiten in Textproduktionsdaten grundsätzlich algorithmisch identifizierbar, was eine automatische Schreibprozessdiagnose in Echtzeit ermöglicht.

• Weitere Projekte wie Argupolis (2012–2015) und Indvil (2017–2019) vertiefen das Wissen zum Zusammenspiel argumentativer, narrativer und visueller Praktiken in der Textproduktion. Mit jedem Projekt kommen neue Korpora dazu, etwa mit Daten anderer semiotischer Modi sowie anderer Sprachen, aus anderen Kulturräumen (z. B. Perrin 2013: 223; Zampa 2017). Zu den Ergebnissen aus solchen Projekten zählt, dass narrative Praktiken im Journalismus typischerweise zu narrativen Fragmenten führen – Texten also, die eine Geschichte nicht explizit zu Ende erzählen, die aber geeignet sind, narrative Muster bei den AdressatInnen zu evozieren und dann von ihnen sozusagen zu Ende erzählt zu werden (vgl. Perrin/Zampa 2018).

Im Ganzen liegen vergleichbar aufbereitete Daten vor, zu Zehntausenden von Textproduktionsprozessen und Hunderten von Schreibenden in Nachrichtenredaktionen (vgl. Perrin 2019). Dieses Hauptkorpus ergänzen Daten aus ähnlichen, kleineren Projekten zur Textproduktion in Domänen wie Übersetzen (z. B. Ehrensberger-Dow/ Perrin 2011), Organisationskommunikation (z. B. Bremner 2014), Finanzkommunikation (z. B. Whitehouse 2019) und Schule (z. B. Gnach et al. 2007). Langzeitvergleiche zu Schreibprozessen innerhalb einer Domäne sind aber nur möglich im Hauptkorpus. Hier zeigen sich, dialektisch, zugleich Konstanz (4.2) und Wandel (4.3) der Praktiken.

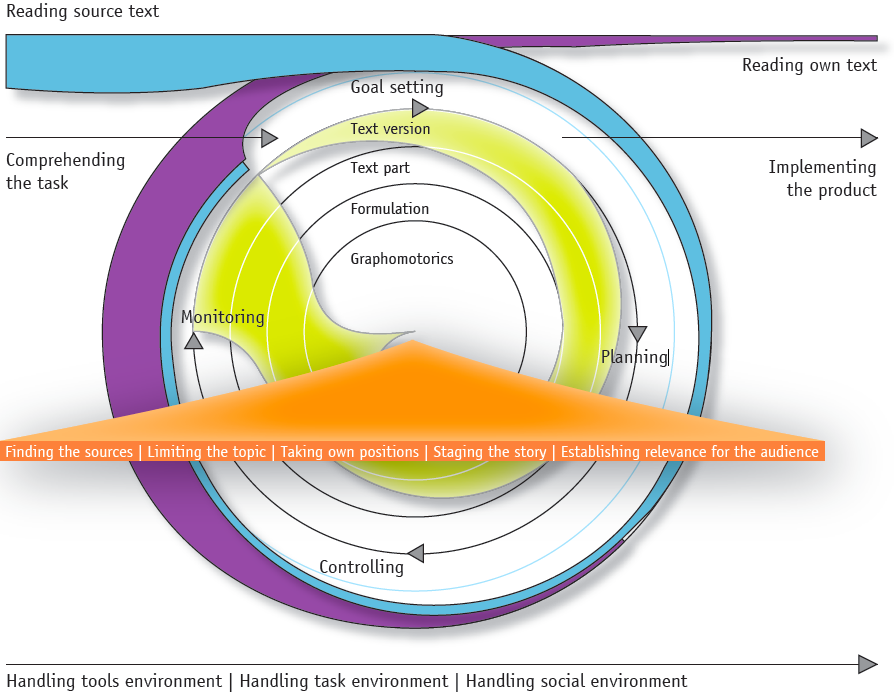

4.2 Konstanten im Untersuchungszeitraum

Als Konstante im Untersuchungszeitraum erweist sich das Zusammenspiel von Kontexten und Praktiken journalistischen Schreibens. Unabhängig etwa von Mediatisierung der Öffentlichkeit, Professionalisierung des Berufsfelds, Aufgabe der Redaktion oder Erfahrung der Textproduzierenden lassen sich die Praktiken sinnvoll 16 Tätigkeitsfeldern zuordnen, die eng verbunden sind mit fünf Kontexten der Textproduktion. Dieses Zusammenspiel ist in der Grafik der „Writing Helix“ (Jakobs/Perrin 2014: 21) veranschaulicht. Die mit Gerundien formulierten Bezeichnungen in der Grafik beziehen sich auf die Tätigkeitsfelder als Bündel journalistischer Schreibpraktiken. Die grafischen Elemente symbolisieren die Kontexte, mit denen diese Praktiken interagieren (Abb. 7):

Abb. 7: Zusammenspiel der Praktiken kollaborativer Textproduktion (vgl. Perrin 2013: 151)

• den sozial, institutionell und technologisch eingebetteten Arbeitsplatz mit Praktiken zum Umgang mit dem sozialen Umfeld, etwa mit InformantInnen, BerufskollegInnen sowie der eigenen und fremden Organisationen (Handling social environment), mit anderen, gleichzeitig zu bewältigenden Projekten (Handling task environment) und mit dem Schreibwerkzeug (Handling tools environment). Solche Praktiken kommen in Textproduktionsprozessen durchgängig vor. MD zum Beispiel setzt sich – Handling social environment – vertieft mit den Personen auseinander, deren Schicksal diese Personen dann zum Gegenstand und zur Hauptperson, zum zentralen Textakteur ihrer Medienbeiträge macht.

• die Schnittstellen zur intertextuellen Wertschöpfungskette, mit Praktiken zum Verständnis und zur Festlegung der Aufgabe (Comprehending the task) sowie, an der Schnittstelle zur nächsten Produktionsstufe, Praktiken zur Implementierung des neu geschaffenen Textprodukts (Implementing the product). In Prozessen erfahrener Schreibender prägen Praktiken zu Defining the task typischerweise frühe Phasen der Textproduktion, Praktiken zu Implementing the product dagegen späte. MD etwa arbeitet im hier untersuchten Prozess zuerst intensiv am Vorspann und am Textanfang und legt sich damit auf ein Programm für den Artikel fest, womit sie auch für sich selbst klärt, welcher Aufgabe sie sich mit diesem Beitrag stellen will.

• den Schreibprozess in einem engeren Sinn, zu dem Praktiken aus vier Feldern gehören: den gemeinten Sinn des Prozesses bestimmen (Goal setting), den Prozess planen (Planning), ihn als Schreibfluss umsetzen (Controlling) und dabei immer wieder den Fortschritt überwachen (Monitoring). Typischerweise arbeiten sich Schreibende rekursiv, spiralförmig durch diese vier Felder von Praktiken. Bei Goal setting fokussieren sie jeweils eher auf große Textteile, bei Controlling auf kleine. Kleinräumiges und großflächiges Gestalten können einander aber überlagern. MD arbeitet sich im Großen linear durch den entstehenden Text und damit durch die Geschichte ihrer Textakteure; kleinräumig feilt sie rekursiv an Formulierungen.

• das intertextuelle Umfeld, mit Praktiken einerseits zum Lesen von Quellentexten (Reading source text), andererseits zum Lesen des neu entstehenden Textes (Reading own text). Typischerweise überwiegt bei erfahrenen Schreibenden in frühen Phasen das Lesen von Quellentexten, dann nimmt Reading own text zu. Eine Änderung der Aufgabe oder der Informationslage kann aber von allen Schreibenden erfordern, Quellentexte wieder oder neu zu lesen. MD arbeitet im gezeigten Fall an einem Thema, das sie ohne Aktualitätsdruck recherchieren und dann, nach Abschluss der Recherche, mit wenig Zeitdruck als Text gestalten kann. Ereignisse, die eine Neubewertung der Lage verlangen würden, sind nicht zu erwarten.

• das beabsichtigte Wirkungsfeld des entstehenden Produkts, mit Praktiken zur Festlegung und Begrenzung des Themas (Limiting the topic), zum Einbezug von Quellen (Finding the sources), zum Bezug einer eigenen Position (Taking own position), zur dramaturgischen Inszenierung (Staging the story) und zum Sichern des Adressatenbezugs (Establishing relevance for the audience). Erfahrene Schreibende neigen dazu, grundsätzliche Entscheidungen zum Produkt in frühen Phasen zu fällen. MD legt die dramaturgischen Eckpunkte und die damit verbundenen Kernbegriffe (Ehe, Tod; s. o., Abb. 2) ihrer Geschichte zu Beginn fest und kommt darauf zurück, während ihr Produkt entsteht – vor allem in frühen Phasen des Schreibprozesses.

Ein Zwischenfazit im Sinn von Theorien dynamischer Systeme: Das entstehende Produkt lässt sich verstehen als „Fixed Point Attractor“ (z. B. Larsen-Freeman/Cameron 2008: 187), als Landepunkt einer im Detail kaum vorhersehbaren Entwicklung eines Texts von der ersten Idee bis zum letzten Punkt – und damit auch als letztes Ziel eines ko-adaptiven Einsatzes von Praktiken im dynamischen, komplexen System des Textproduktionsprozesses, der inkrementell und rekursiv verläuft, mit sich überlappenden und wiederkehrenden Phasen, und der mitgesteuert wird durch Treiber wie interagierende Praktiken der Festlegung, zum Beispiel durch Comprehending the task sowie, lokaler, durch Goal setting und Planning.

4.3 Veränderung im Untersuchungszeitraum

Während sich die Schreibspirale als Raster von Kontexten und Feldern von Schreibpraktiken für den ganzen Untersuchungszeitraum bewährt hat, verschiebt sich mit zunehmender Digitalisierung das Zentrum der Praktiken vom fokussierten Schreiben zum beiläufigen Schreiben (vgl. Hicks/Perrin 2014). Bei fokussiertem Schreiben entsteht in längeren Phasen ein ganzer Text, der sorgfältig überarbeitet wird vor der Publikation. Bei beiläufigem Schreiben dagegen schreibt man in Content-Management-Systeme sozialer Medien Kleinstbeiträge, oft bildbezogen und als Reaktion auf andere solche Beiträge, wodurch man ständig in schriftlichem Dialog steht mit vielen anderen. Man ist also, in anderer Leseweise als der von MD intendierten, „immer“ und überall „irgendwie am Schreiben“.

Diese Verschiebung vom fokussierten zum beiläufigen Schreiben im Journalismus verläuft grob in vier Phasen (vgl. Miller et al. 2016; Perrin/Gnach 2017): Um 1990 übertragen JournalistInnen das damals übliche fokussierte Schreiben von gedruckten Medien in die neue Publikationsumgebung Internet. Um 2000 wird während des fokussierten Schreibens beiläufig recherchiert im Internet, das am journalistischen Arbeitsplatz immer breiter akzeptiert ist. Um 2010 wird für JournalistInnen üblich, beruflich soziale Medien zu nutzen, um Themen aufzuspüren, Quellen zu erschließen und Adressaten einzubinden. Gegen 2020 wird diese Bewirtschaftung der Anspruchsgruppen durch beiläufiges Schreiben zentral und zeitlich dominant.

Diese Entwicklung verändert die Anforderungen an JournalistInnen. Früher waren eher EinzelkämpferInnen gefragt, die im Stillen ihr Werk fertigstellten vor der Veröffentlichung; heute dagegen muss auf allen Kanälen ständig kommunikativ präsent sein, wer seine Marke und die des Medienprodukts positionieren will. Die Resonanz der Beiträge wird online gemessen, häufig kommentierte (weil gut bewirtschaftete) Beiträge werden belohnt durch prominente Platzierung im Angebot der Redaktion. Selbstverständlich wirkt dieser Mechanismus auf Themensetzung und dramaturgische Aufbereitung der Beiträge zurück – und damit sowohl auf die Produktions- und die Rezeptionspraktiken als auch auf den öffentlichen Diskurs (vgl. Haapanen/Perrin 2018).

Aus solchem Wissen lässt sich für die Praxis von Journalismus und öffentlicher Kommunikation einiges ableiten: Zum Beispiel mag es sinnvoll erscheinen, einerseits angehende JournalistInnen auf die enge Verzahnung von fokussiertem und beiläufigem Schreiben vorzubereiten und, andererseits, über die Volksschule eine allgemeine Media Literacy zu fördern, mit der MediennutzerInnen die Mechanismen des Aufschaukelns von Themen in Blasen algorithmisch gesteuerter Relevanzkonstruktion durchschauen und sich faktenbasiert informieren können. Journalismus kann nur zur Öffentlichkeitsbildung in der Demokratie beitragen, wenn er Wesentliches leistet – und wenn dieses Wesentliche auch nachgefragt und verstanden wird (z. B. Schudson 2008).

Der Beitrag hier stellt aber scharf auf eine andere, noch kaum diskutierte Erkenntnis. Wer über längere Zeit genau untersucht, was wirklich geschieht, wenn JournalistInnen schreiben, erkennt in den Daten Hinweise auf Selbstregulierung des Systems. Konkret: Es gibt auch im Journalismus „Positive Deviants“ (vgl. Spreitzer/Sonenshein 2004), die den gerade angesagten Trends trotzen und damit einen möglichen übernächsten Systemzustand vorwegnehmen. Ein Beispiel ist MD. Der Fall führt vor Augen, warum sich eine transdisziplinäre Herangehensweise an den Gegenstand lohnen kann, wenn es gilt, forschungsbasiert von, für und miteinander zu lernen – eben etwa zu lernen, was tatsächlich geschieht, wenn JournalistInnen schreiben.

Erste Daten zum Fall MD wurden 1996 mit der Progressionsanalyse erfasst (s. o., Teil 3). MD nutzte das Projekt, um eine Frage an die Gemeinschaft aus Forschenden und Beforschten zu stellen, die sie als Praktikerin bewegte (s. o., 1.2): Sie wollte wissen, warum ihr das Schreiben meist, aber nicht immer leicht fiel – kurz: „warum es plötzlich nicht läuft“. Im Projekt zeigte sich, dass MD immer dann leicht schreiben konnte, wenn sie ihr Prozessmuster wiederholte: ein gesellschaftlich bedeutsames Problem aufgreifen, indem sie ein Einzelschicksal annähernd chronologisch erzählt, mit viel Sorgfalt für sprechende Details, die sie der Reihe nach abarbeitet. Nur bei den anderen Text- und Prozessmustern geriet ihr Schreibfluss ins Stocken.

Im Coaching nach der Datenanalyse wollte MD ihr Repertoire erweitern, um neue Muster, Schreibprozesse und Textprodukte zu gestalten – was punktuell gelang. Die große Veränderung erzielte MD dann aber, indem sie sich unbewusst entschied, bei ihren Mustern zu bleiben und stattdessen ihre beruflichen Umgebungen so zu ändern, dass das, was sie so gut konnte, bestmöglich aufgehoben war. Diese Entwicklung spiegelt sich in später aufgezeichneten Daten auf der ersten Ebene der Progressionsanalyse (s. o., Teil 3.1): in Dokumenten zu erzielten Erfolgen im Berufsfeld (Bsp. 8 und 9). Diese Dokumente illustrieren, dass sich MD im Journalismus an einen Ort bewegt hat, wo ihr lineares und präzises Erzähl- und Produktionsmuster ideal passt.

Die Berner Stiftung für Radio und Fernsehen verleiht in diesem Jahr ihren Hauptpreis der Fernsehjournalistin M[…]D[…]. Ausgezeichnet wird sie für einen Beitrag über den Mord am jüdischen Viehhändler Arthur Bloch 1942 in Payerne.

Abb. 8: Auszug medienjournalistischer Berichterstattung 2010.

http://www.derbund.ch/bern/nachrichten/Jacques-Chessex-indirekt-geehrt/story/16446536

Gegen die Zwangsheirat: die Afghanin Sonita rappt sich frei | Ihr Schicksal war vorbestimmt, wie das unzähliger anderer afghanischer Mädchen: Sonita soll von ihrer Familie als Braut verkauft werden – für 9000 Dollar. Doch sie wehrt sich – mit Musik. Ihr Rapsong, mit dem sie die Zwangsverheiratung junger Afghaninnen anprangert, macht Furore und ebnet ihr den Weg in die Freiheit. Heute studiert Sonita in den USA, von wo aus sie für Frauenrechte kämpft. Ihre unglaubliche Lebensgeschichte wird nun in einem berührenden Dokumentarfilm erzählt.

Abb. 9: Auszug medienjournalistischer Berichterstattung 2016.

http://www.srf.ch/sendungen/kulturplatz/allein

Statt also sich den Entwicklungen im Lesejournalismus anzupassen und immer beiläufiger zu schreiben, passte MD die Medienumgebung ihrem Talent an. Sie bewegte sich vom Schrift- zum Bewegtbildmedium, wo komplexe gesellschaftliche Probleme mittels multimodaler linearer Narration begreifbar gemacht werden. Überspitzt gesagt: MDs Laufbahn verläuft wie ihre Schreibprozesse: linear. Die Linearität des Schreibens skaliert damit vom kleinen Zeitrahmen des einzelnen Medienbeitrags auf den großen Zeitrahmen der ganzen Berufsbiografie. Solche Skalierungen zeigen sich in anderen Fällen ebenso. Die Forschungsfrage, unter welchen Bedingungen der Zusammenhang auftritt, bleibt aber noch zu untersuchen.

5 Fazit: Was Weitblick und Präzision begünstigen

Schreiben ist in den letzten zwei Jahrzehnten also beiläufiger geworden: dialogischer, multimodaler, aber auch fragmentarischer. Man schreibt immer und überall in kleinsten Häppchen. Dies erleichtert die Synchronisation mit Gemeinschaften, erschwert aber die fundierte Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Eine solche Entwicklung macht vor Domänen wie dem Journalismus, wo hauptberuflich geschrieben wird, nicht halt. Folgen sind hier eine breitere Möglichkeit – und ein stärkerer Zwang – zu unablässiger metakommunikativer Bewirtschaftung journalistischer Beiträge durch die Redaktionen, meist durch die JournalistInnen selbst. Soweit die nicht überraschenden Befunde zur Veränderung des Schreibens in der Domäne.

Weniger auf der Hand liegen die hier umrissenen Befunde zu den Konstanten innerhalb dieses Gleichgewichts im Wandel. Zu diesen Konstanten zählen die Tätigkeitsfelder und Kontexte journalistischer Schreibpraktiken. Das Repertoire der Möglichkeiten bleibt konstant; was sich verlagert, ist die Gewichtung, hier eben von Praktiken fokussierten Schreibens zu Praktiken beiläufigen Schreibens. Damit ist auch gesagt, dass das Alte weiterbesteht, wenn auch neu in Nischen. Dies passt zur Erfahrung der Medienentwicklung, dass, nach dem Riepl’schen „Grundsatz der Entwicklung des Nachrichtenwesens“ (Riepl 1913: 5), viele neue Medien (wie Onlinespiele als Spuren von Gamification) die alten (wie Informationstexte) nicht vollständig ablösen, sondern eben in neue Nischen verweisen.

Aus dieser Perspektive erscheint es verständlich, dass Positive Deviants wie MD Erfolg haben am Markt, obwohl oder gerade weil sie bei dem bleiben, was sie besonders gut können – hier: beim konsequent fokussierten Schreiben. Für die Journalistenausbildung heißt das: Die großflächige Bewegung vom fokussierten zum beiläufigen Schreiben verlangt andere Eintrittskompetenzen und ruft nach Förderung anderer Zielkompetenzen, nämlich eben, Texte multimodal aufzubereiten und sozial zu bewirtschaften. Gerade weil sich die Masse in diese Richtung bewegt, öffnen sich aber Nischen für Talente fokussierten, linearen Schreibens zur Herstellung multimodaler Texte. Solche Talente sind, neben dem und gegen den Zeitgeist, zu erkennen und zu fördern.

Soweit die Erkenntnis auf der Objektebene der Forschung. Auf der Metaebene hat sich gezeigt: Medienlinguistik, die praktisch und theoretisch wesentliche Beiträge leisten will, schafft dies leichter, wenn sie Breite mit Tiefe verbindet. Während es für breit angelegte Befragungen reichen kann, den Gegenstand von außen her anzugehen, verlangt Forschungstiefe die Beteiligung der Beforschten von Anfang an: Erstens kann nur so das ExpertInnenwissen der Untersuchten mit eingebunden werden, und zweitens bedingt die Intimität der Forschungssituation eine tiefgreifende Zusammenarbeit. In die Schreibprozesse blicken lässt sich nur, wer die Forschung, die da läuft, versteht und mitträgt und sich davon einen Nutzen verspricht.

Transdisziplinäre Zusammenarbeit ist aber aufwändig. Wo ExpertInnen unterschiedlicher wissenschaftlicher und berufspraktischer Fächer zusammenarbeiten, über die Grenzen ihrer Institutionen, Fächer und Domänen hinweg, sind zuerst Sprachen zu entwickeln, die den Gegenstand für alle Anspruchsgruppen benenn- und erkennbar machen. Im Fall des Schreibens bedeutet dies zum Beispiel ein gemeinsam geteiltes Verständnis von Kernbegriffen wie Praktik und gemeinsam geschärfte und nutzbare Werkzeuge wie die Progressionsgrafik. Für diesen Mehreinsatz lockt ein Mehrgewinn: Die Wissenschaft gewinnt an empirischer Sättigung von Theorien mittlerer Reichweite, die Praxis an handlungsleitender Einsicht über den Modetrend hinaus.

„Irgendwie bin ich immer am Schreiben“ – einer Medienlinguistik, die dieses Irgendwie mehr als bloß „irgendwie“ erklären will, kann das nur recht sein.

Literatur

Agar, Michael (2011): Making sense of one other for another. Ethnography as translation. In: Language & Communication 31 (1), 38–47.

Agar, Michael H. (2004): We have met the other and we’re all nonlinear. Ethnography as a nonlinear dynamic system. In: Complexity 10 (2), 16–24.

Antos, Gerd (1989): Textproduktion. Ein einführender Überblick. In: Antos, Gerd/Krings, Hans Peter (Hg.): Textproduktion. Ein interdisziplinärer Forschungsüberblick. Tübingen: Niemeyer, 5–57.

Bazerman, Charles (2002): Rhetorical research for reflexive practice. A multi-layered narrative. In: Candlin, Christopher N. (Hg.): Research and practice in professional discourse. Hongkong: City University of Hong Kong Press, 79–93

Brandt, Deborah (2014): The Rise of writing. Redefining mass literacy. Cambridge: Cambridge University Press.

Bremner, Stephen (2014): Genres and processes in the PR industry. Behind the scenes with an intern writer. In: International Journal of Business Communication 51 (3), 259–278.

Cameron, Deborah/Frazer, Elizabeth/Rampton, Ben/Richardson, Kay (1992): Researching language. Issues of power and method. London: Routledge.

Ehrensberger-Dow, Maureen/Perrin, Daniel (2011): Applying writing process research to translation. Paper presented at the Research models in translation studies II conference, Manchester.

Fürer, Mathias (2017): Modeling, scaling and sequencing writing phases of Swiss television journalists. Unpublished PhD dissertation, University of Bern, Bern.

Geertz, Clifford J. (1973): Thick description. Toward an interpretive theory of culture. In: Geertz, Clifford J. (Hg.): The Interpretation of cultures. Selected essays. New York: Basic Books, 3–30.

Gnach, Aleksandra/Wiesner, Esther/Bertschi-Kaufmann, Andrea/ Perrin, Daniel (2007): Children’s writing processes when using computers. Insights based on combining analyses of product and process. In: Research in Comparative and International Education 2 (1), 13–28.

Goodwin, Charles (2000): Action and embodiment within situated human interaction. In: Journal of Pragmatics 32 (10), 1489–1522.

Grésillon, Almuth (1994) : Eléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes. Paris: Puf.

Grésillon, Almuth (1995): Über die allmähliche Verfertigung von Texten beim Schreiben. In: Raible, Wolfgang (Hg.): Kulturelle Perspektiven auf Schrift und Schreibprozesse. Elf Aufsätze zum Thema Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Tübingen: Narr, 1–36.

Grésillon, Almuth/Perrin, Daniel (2014): Methodology. From speaking about writing to tracking text production. In: Perrin, Daniel/ Jakobs, Eva-Maria (Hg.): Handbook of writing and text production (Handbooks of Applied Linguistics [HAL], 10).Boston: De Gruyter, 79–111.

Günthner, Susanne (2003): Eine Sprachwissenschaft der „lebendigen Rede“. Ansätze einer Anthropologischen Linguistik. In: Linke, Angelika/Ortner, Hanspeter/Portmann-Tselikas, Paul R. (Hg.): Sprache und mehr. Ansichten einer Linguistik der sprachlichen Praxis. Tübingen: Niemeyer, 189–208.

Günthner, Susanne/Knoblauch, Hubert (1994): “Forms are the food of faith”. Gattungen als Muster kommunikativen Handelns. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 46 (4), 693–723.

Haapanen, Lauri/Perrin, Daniel (2018): Media and quoting. Understanding the purposes, roles, and processes of quoting and social media. In: Cotter, Colleen/Perrin, Daniel (Hg.): Handbook of language and media. London: Routledge, 424–441.

Hanks, William (1996): Language and communicative practices. Boulder: Westview.

Hicks, Troy/Perrin, Daniel (2014): Beyond single modes and media. In: Jakobs, Eva-Maria/Perrin, Daniel (Hg.): Handbook of writing and text production (Handbooks of Applied Linguistics [HAL], 10). Boston: De Gruyter, 231–253.

Jakobs, Eva-Maria (2019): Textproduktion und Kontext. Domänen-spezifisches Schreiben. In: Janich, Nina (Hg.): Textlinguistik. Tübingen: Narr, 255–270.

Jakobs, Eva-Maria/Perrin, Daniel (2014): Introduction and research roadmap. Writing and text production. In: Jakobs, Eva-Maria/ Perrin, Daniel (Hg.): Handbook of writing and text production (Handbooks of Applied Linguistics [HAL], 10). Boston: De Gruyter, 1–24.

Jones, Deborah/Stubbe, Maria (2004): Communication and the reflective practitioner. A shared perspective from sociolinguistics and organisational communication. In: International Journal of Applied Linguistics 14 (2), 185–211.

Larsen-Freeman, Diane/Cameron, Lynne (2008): Complex systems and applied linguistics. 2 ed. Oxford: Oxford University Press.

Luckmann, Thomas (1986): Grundformen der gesellschaftlichen Vermittlung des Wissens: Kommunikative Gattungen. In: Neidhardt, Friedhelm, Lepsius, Reiner M./Weiß, Johannes (Hg.): Kultur und Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, 191–211.

Miller, Daniel/Costa,

Elisabetta/Haynes, Nell/McDonald, Tom/Nicolescu, Razvan/Sinanan, Jolynna, et

al. (2016): How the world changed social media. URL: https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/br

owse-books/how-world-changed-social-media.

Pawson, Ray/Tilley, Nick (1997): Realistic evaluation. London: Sage.

Pennycook, Alastair (2010): Language as a local practice. London: Routledge.

Perrin, Daniel (1997): Journalistische Schreibstrategien optimieren. Dissertationsschrift. Bern: Haupt.

Perrin, Daniel (2011): Language policy, tacit knowledge, and institutional learning. The case of the Swiss national broadcast company. In: Current Issues in Language Planning 4 (2), 331–348.

Perrin, Daniel (2012): Coming to grips with complexity. Dynamic Systems Theory in the research of newswriting. In: Bazerman, Charles/Dean, Chris/Early, Jessica/Lunsford, Karen/Null, Suzie/ Rogers, Paul/Stansell, Amanda (Hg.): International Advances in Writing Research. Cultures, Places, Measures. Fort Collins: The WAC Clearinghouse and Parlor Press, 539–558.

Perrin, Daniel (2013): The linguistics of newswriting. Amsterdam: John Benjamins.

Perrin, Daniel (2015): Medienlinguistik. 3. Auflage. Konstanz: UVK.

Perrin, Daniel (2016): Vom vielschichtigen Planen. Textproduktions-Praxis empirisch erforscht. In: Deppermann, Arnulf/Feilke, Helmuth/Linke, Angelika (Hg.): Sprachliche und kommunikative Praktiken (Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2015). Berlin et al.: De Gruyter, 431–455.

Perrin, Daniel (2019): Working with large data corpora in real-life writing research. In: Sullivan, Kirk/Lindgren, Eva (Hg.): Observing writing: insights from keystroke logging. Leiden, Boston: Brill.

Perrin, Daniel/Gnach, Aleksandra (2017): Vom fokussierten zum beiläufigen Schreiben. Sprachgebrauchswandel in journalistischer Nachrichtenproduktion. In: Knorr, Dagmar/Lehnen, Katrin/ Schindler, Kirsten (Hg.): Schreiben im Übergang von Bildungsinstitutionen. Frankfurt Main et al.: Lang, 171–188.

Perrin, Daniel/Kramsch, Claire (2018): Transdisciplinarity in applied linguistics. Introduction to the special issue. In: AILA Review 31, 1–13.

Perrin, Daniel/Schanne, Michael/Wyss, Vinzenz (2010): Idée Suisse: Sprachpolitik, Sprachnorm und Sprachpraxis am Beispiel der SRG SSR. In: Haas, Walter (Hg.): Do you speak swiss? Sprachenvielfalt und Sprachkompetenz in der Schweiz. Nationales Forschungsprogramm NFP 56. Zürich: Neue Zürcher Zeitung, 118–121.

Perrin, Daniel/Zampa, Marta (2018): Fragmentary narrative reasoning. On the enthymematic structure of journalistic storytelling. In: Studies in Communication Sciences 18 (1), 173–189.

Polanyi, Michael (1966): The tacit dimension. Garden City NY: Doubleday.

Riepl, Wolfgang (1913): Das Nachrichtenwesen des Altertums mit besonderer Rücksicht auf die Römer. Leipzig: Teubner.

Sachs-Hombach, Klaus (2003): Das Bild als kommunikatives Medium. Elemente einer allgemeinen Bildwissenschaft. Köln: Halem.

Sarangi, Srikant (2007): Editorial: The anatomy of interpretation: Coming to terms with the analyst's paradox in professional discourse studies. In: Text & Talk 27 (5-6), 567–584.

Schegloff, Emanuel A. (1997): Practices and actions. Boundary cases of other-initiated repair. In: Discourse Processes 23 (3), 499–545.

Schindler, Kirsten/Wolfe, Joanna (2014): Beyond single authors. Organizational text production as collaborative writing. In: Perrin, Daniel/Jakobs, Eva-Maria (Hg.): Handbook of writing and text production (Handbooks of Applied Linguistics [HAL], 10). Boston: De Gruyter, 159–173.

Schön, Donald A. (1983): The reflective practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books.

Schudson, Michael (2008): Why democracies need an unlovable press. Cambridge: Polity Press.

Scollon, Ron (2001): Mediated Discourse. The nexus of practice. London: Routledge.

Sealey, Alison/Carter, Bob (2004): Applied linguistics as social science. London et al.: Continuum.

Severinson-Eklundh, Kerstin/Kollberg, Py (1996): Computer tools for tracing the writing process. From keystroke records to S-notation. In: Rijlaarsdam, Gert/Van den Bergh, Huub/Couzijn, Michael (Hg.): Current research in writing. Theories, models and methodology. Amsterdam: Amsterdam University Press, 526–541.

Spreitzer, Gretchen M./Sonenshein, Scott (2004): Toward the construct definition of positive deviance. In: American Behavioral Scientist 47 (6), 828–847.

Tavory, Iddo/Timmermans, Stefan (2009): Two cases of ethnography: Grounded theory and the extended case method. In: Ethnography 10 (3), 243–263.

Varela, Francisco J./Thompson, Evan/Rosch, Eleanor H. (1991): The embodied mind. Cognitive science and human experience. Cambridge: MIT Press.

Weder, Mirjam (2010): Keystroke-Logging und Stimulated-Recall in der Orthographie-Forschung. In: Bulletin VALS-ASLA 91, 85–104.

Wenger, Etienne (1998): Communities of practice. Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitehouse, Marlies (2019): Schreiben in der Finanzwelt. Wiesbaden: Springer.

Wright, Kate (2011): Reality without scare quotes. Developing the case for critical realism in journalism research. In: Journalism Studies 12 (2), 156–171.

Zampa, Marta (2017): Argumentation in the newsroom. Amsterdam: John Benjamins.