Vol 1 (2018), No 1: 1–34

DOI: 10.21248/jfml.2018.5

Diskussionspapier abrufbar unter:

http://dp.jfml.org/2018/open-peer-review-media-linguistic-landscapes/

Media Linguistic Landscapes

Alle Linguistik sollte Medienlinguistik sein.[1]

Abstract

All linguistics should be media linguistics, but it is not. This thesis is presented by using linguistic landscapes as an example. LL research does not belong to the traditional core of either mainstream linguistics or media linguistics. This is why not everything within power has been done yet to make full use of their thematic, conceptual and methodological possibilities. Visible signs in public space, however, are an everyday phenomenon. You have to pull out all the stops to research them extensively. The distinction between linguistics and media linguistics turns out to be counterproductive. But this does not only apply to the case of linguistic landscapes. It also stands for any comprehensive investigation of language and language use. (Exceptions may be very narrow questions for specific purposes.) The above thoughts are supported by a database of the project „Metropolenzeichen“ with more than 25.000 systematically collected, geocoded and tagged photographs.

Keywords: communication form, corpus linguistics, definition of media, empraxis, linguistic landscape, methodology, multimodality, text design, transgressive, zero and mini texts

0. Ausgangspunkt und Vorgehensweise

At any rate it is good to remember from time to time that our Western science – and there seems to be no other – did not start with collecting observations of oranges, but with bold theories about the world. (Popper 2002: 85)

Alle Linguistik sollte Medienlinguistik sein, ist es aber nicht. Diese These wird am Beispiel von Linguistic Landscapes vorgeführt. Deren Untersuchung gehört zum traditionellen Kern weder der Linguistik noch der Medienlinguistik. Deshalb hat die Linguistic-Landscape-Forschung bei weitem nicht alle thematischen, begrifflichen und methodischen Möglichkeiten von Linguistik und Medienlinguistik ausgeschöpft.

Sichtbare Zeichen im öffentlichen Raum sind aber gerade ein alltagspraktisch allgegenwärtiges Phänomen, für dessen umfassende Untersuchung sämtliche Register gezogen werden müssen. Dabei steht eine trennende Unterscheidung von Linguistik und Medienlinguistik ergiebiger Forschung im Wege. Das gilt freilich nicht nur für den hier exemplarisch diskutierten Fall der Linguistic Landscapes, sondern für jegliche ganzheitliche Untersuchung von Sprache und Sprachgebrauch, die sich nicht auf eine ganz spezielle enge Frage konzentrieren möchte (was für wohldefinierte Zwecke allerdings legitim wäre).

Als empirische Grundlage für diese Überlegungen dient die Datenbank des Projekts „Metropolenzeichen“ mit gut 25.000 systematisch erhobenen, geocodierten und verschlagworteten Fotos.

An einem Beispiel zeigt Abschnitt 1, dass man sprachliche Regeln und Produkte zwar unabhängig von Medien und Handlungen untersuchen kann, dann aber nur zu beschränkten Ergebnissen gelangt. Abschnitt 2 diskutiert verschiedene, oft sehr weite, vage oder vieldeutige Medienbegriffe. Es wird vorgeschlagen, den Ausdruck „Medien“ für sprachwissenschaftliche Zwecke möglichst eng zu fassen, und zwar als körperliche Organe oder technische Geräte zur Übermittlung von Botschaften. Damit wird „Medium“ eine von zehn Kategorien, in deren Zusammenspiel sämtliche für Sprache und Kommunikation relevanten Probleme und Aspekte sichtbar werden. (Die anderen neun sind Situation, Ziel, Material, Form, Zeichensystem, Modus, Kommunikationsform, Textsorte und Institution.) So wird klar, dass umfassend erkenntnisträchtige Linguistik stets auch Medienlinguistik ist. Gegen mögliche Einwände plädiert Abschnitt 3 für eine Integration struktur- und funktionsorientierter Ansätze in der Sprachwissenschaft. Abschnitt 4 skizziert Anliegen und Grenzen der Linguistic-Landscape-Forschung.

Mit diesem Hintergrund im Gepäck durchwandert die zweite Hälfte des Beitrags eine Straße in der Dortmunder Nordstadt. Abschnitt 5.1 betrachtet ein Beispiel sowie die regional unterschiedliche Verteilung sichtbarer ortsfester Zeichen. Abschnitt 5.2 untersucht die sprachliche Form der darauf zu sehenden Texte. Abschnitt 5.3 erörtert Gründe für solche sprachlichen Formen im öffentlichen Raum. In rückblickender Zusammenfassung der Argumentation des gesamten Aufsatzes begründet Abschnitt 6 dessen Hauptthese.

1. Umgekehrte Empraxis

Abbildung 1[2] (s. S. 5) zeigt das gedruckte Plakat einer Bürgerinitiative gegen die Schließung einer Grundschule in Bochum. Es zitiert Bild- und Textelemente aus Wahlplakaten der vorangegangenen NRW-Landtagswahlen vom Mai 2012 („Wir lassen kein Kind zurück“) und montiert um den Mund der damals gewählten Ministerpräsidentin Hannelore Kraft weiße Felder mit dem (im Orange der damaligen SPD-Kampagne[3] gehaltenen) Text „Versprechen darf man nicht brechen“; ein transgressiver Passant riss Fetzen aus dem Plakat heraus. So sehlesen wir auf einer bedruckten Papierfläche einen medialen Ferndialog[4] in vier Phasen: Zuerst hat Frau Kraft etwas gesagt und häufig wiederholt („Wir lassen kein Kind zurück“), das durch massenmediale Verbreitung öffentlich wirksam wurde; an die ursprüngliche Mündlichkeit erinnert ihr noch sichtbarer Mund. Daraus wurde während der Wahlkampagne ein mündlich und schriftlich vielfach wiederholter Slogan. Die Bürgerinitiative sieht sich nun betrogen, misst die Ministerpräsidentin an ihren eigenen Worten[5] und wendet ein allgemein anerkanntes moralisches Prinzip („Versprechen darf man nicht brechen“) in eingängiger Reimform[6] gegen sie; damit ist Vertrauen, worauf Politiker angewiesen sind, am öffentlichen Pranger vernichtet. Zuletzt schließlich mischt sich ein anonymer Passant handgreiflich ein, indem er scheinbar das Plakat der Bürgerinitiative zerstört, in Wirklichkeit jedoch dessen Aussage reißerisch verstärkt: Aus dem Bild reißt er Krafts Augen heraus, sodass ihr freundlich zugewandter und Vertrauen erweckender Blick vernichtet, der versprechende Mund hingegen betont wird.[7]

Auf diese Weise hat der aggressive Passant eine mehrfach gebrochene mediale Botschaft in sein seinerseits kommunikationsorientiertes praktisches Alltagshandeln integriert. In seiner Attacke schließt er die gegensätzlichsten Verwendungsmöglichkeiten von Sprache, nämlich als „Handlungsmodus“ und als „Instrument der Reflexion“ (Malinowski 1974: 346), kurz. In anonymer Öffentlichkeit setzt er seine Arbeit an und mit Zeichen so ein, wie Malinowski es für die erzählende Rede in schriftlosen Gemeinschaften beschreibt: Sie ist „primär eine Form sozialer Aktion, nicht ein bloßer Reflex des Denkens“ (Malinowski 1974: 347).

Am provisorischen Schlusspunkt der medial vielfach vermittelten Kommunikationskette sehen die vorübergehenden Betrachter auf der Straße in Bochum das Ergebnis umgekehrter Empraxis: Ein „empraktischer Gebrauch von Sprachzeichen“, wie Bühler (1934: 158) ihn beschreibt, dient üblicherweise praktischen Zielen außerhalb dieser Zeichen (z. B. einer Bestellung im Café). Auf dem Plakat aber waren Sprach- und Bildzeichen Objekte einer wortlos ausgeführten[8] praktischen Handlung. Noch einen Schritt ferner, jenseits der Aktion und jenseits der Straße, also am praxisblassen Ende auf der Skala menschlicher Kommunikationsmöglichkeiten, behandeln wir hier in diesem Aufsatz das medial mehrfach vermittelte Foto als totes Objekt rationaler Betrachtung, nicht emotionaler Anteilnahme.

Abbildung 1: Kleines Plakat in Bochum-Hamme, 24.9.2013

Exemplarisch illustriert dieses Beispiel, wie unmittelbar ineinander verschränkt die drei Arten menschlicher Interaktion sind: technisch-mediale Kommunikation, nicht über technische Geräte vermittelte Kommunikation und praktisches Handeln. Es kann hier nur behauptet, nicht gezeigt werden, dass alle drei im täglichen Leben aufeinander angewiesen sind und gerade in ihrer wechselseitigen Verschränkung den prototypischen Fall menschlichen Zusammenlebens charakterisieren. Die meisten heute lebenden Menschen können das an ihrem eigenen Handeln beobachten. Sicher gibt es suchtkranken Medienkonsum jenseits praktischer Handlungen und ohne persönliche Interaktion. Auch gibt es Einsiedler und Schweigeorden, die weitgehend ohne Medien und ohne persönliche Ansprache auskommen. Und nicht selten treffen sich Menschen zu langen persönlichen Aussprachen von Angesicht zu Angesicht, ohne dass sie dabei Geräte nutzen oder praktische Tätigkeiten ausüben. Doch in der Regel beschränken sich diese glücklichen oder unglücklichen Fälle auf bestimmte Personenkreise und/oder begrenzte Zeitinseln, die meist als außergewöhnlich erlebt werden.

Für die Sprachwissenschaft ergibt sich daraus die These, dass die abstrakte Untersuchung von „Sprache“, also sprachlicher Regeln und Erzeugnisse, unabhängig von Medien und Handlungen zwar möglich, aber nur beschränkt erkenntnisträchtig ist.

2. Was heißt „Medium“?

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“ Mit diesem Satz beginnt Luhmann (1996: 9) sein einflussreiches Buch über „Die Realität der Massenmedien“. Wenn er Recht hätte, müsste Sprachwissenschaft immer auch Medienlinguistik sein, denn die größten Teile unseres Wissens sind auch sprachlich vermittelt. Wie falsch der Satz allerdings ist, weiß jeder, die oder der sich an Gesprächen in einem Friseursalon beteiligt. Auch dass man Kartoffeln nicht mit dem Messer schneidet, weiß ich nicht aus Massenmedien.

Nun gibt es aber auch andere Medien als Massenmedien, sonst hießen letztere auch nicht Massenmedien. Facebook zum Beispiel funktioniert teils als Massenmedium, teils als halb oder ganz privates Interaktionsmedium. In Bibliotheken gilt als Medium alles, was man ausleihen kann, also zum Beispiel Bücher, Hörbücher, DVDs. Ausgeschlossen wären gerade die klassischen Massenmedien Presse, Rundfunk und Fernsehen. Oft werden die Institutionen, die Botschaften erzeugen und/oder verbreiten, Medien genannt.[9] Nach jeder dieser Definitionen müsste Medienlinguistik einen recht kleinen Teil menschlicher Kommunikation untersuchen, nämlich diejenigen Erzeugnisse, die über solche bzw. innerhalb solcher Medien verbreitet werden.

Hoch im Kurs stehen aber auch andere, sehr disparate und sehr weite Begriffe von „Medium“.[10] Manchmal wird Sprache selbst als Medium (z. B. des Denkens, des Lernens, des Unterrichts, der Verständigung) aufgefasst.[11] Dann wären Sprachwissenschaft und Medienlinguistik (in jeweils verwirrend unterschiedlichen Perspektiven) per definitionem synonym. Wenn, wie es manchmal geschieht, neben Sprache zugleich auch Kommunikationsgeräte Medien genannt werden, tritt noch mehr Verwirrung ein. Denn dann wird zwischen Gerät und Zeichensystem, Hardware und Software bzw. – in Schneiders (2006a: 83) Terminologie – ‚technischen Medien‘ und ‚semiotischen Kommunikationsmedien‘ nicht unterschieden. Wenn aber Medium und Zeichen „nicht ganz trennscharf“ unterschieden (Schneider 2006a: 83) oder vielmehr in einen Topf geworfen werden, führt das zu begrifflichem Durcheinander (z. B. zwischen medial, materiell und zeichenhaft, Schneider 2006a: 82; Zeichen und Medium, Schneider 2006a: 83) und eben kategorialen Vermischungen (vgl. Schneider 2006a: 84) wie etwa der Formulierung, „das Medium Schrift“ werde im „Medium E-Mail“ „realisiert“ (Schneider 2006a: 84).[12]

Schneider (2017: 36) plädiert dafür, vielerlei (aber nicht alle) alltagssprachliche Bedeutungsfacetten von „Medium“ in eine wissenschaftliche Begriffsbestimmung einzubeziehen.[13] Hier fasst er „Medien als Verfahren der Zeichenprozessierung“, und das heißt als Verfahren „der Konstitution, Erzeugung, Verbreitung, Rezeption und Speicherung“ von Zeichen (Schneider 2017: 37). Warum aber sollte zwischen „Medien“ und „medialen Verfahren“ nicht unterschieden werden (Schneider 2017: 37, 45)? In welchem Sinne etwa kann ein Buch (Schneider 2017: 45) – und nicht etwa dessen Herstellung oder Rezeption – als mediales Verfahren gelten statt als Produkt? Warum auch sollten beispielsweise „Buch“ (Schneider 2017: 45), „gesprochene und geschriebene Sprache“ (Schneider 2017: 40) gleichermaßen als „Medien“ gelten? Einmal ganz abgesehen davon, dass solcher Sprachgebrauch dem alltäglichen doch arg entgegensteht.

Mir scheint nichts dagegen zu sprechen, ganz handfest und weitgehend herkömmlich zu unterscheiden zwischen

1. Situation (z. B. Bushaltestelle, Hausbesuch),

2. Kommunikationsziel und -erfolg (z. B. Selbstdarstellung, politische Agitation),

3. Material (z. B. Luft, Tinte),

4. geformter Materie (z. B. Schallwellen, Pixel),

5. Zeichensystem (z. B. deutsche oder französische Sprache),

6. Modus (z. B. gesprochen, geschrieben),

7. Medium (Körper[14] oder technisches Gerät, z. B. Sprechorgane, Computer),

8. Kommunikationsform (z. B. Gespräch, E-Mail),

9. Textsorte (bzw. Text-Bild-Sorte u. ä.; z. B. Polizeibericht, Seifenoper) und

10. Institution (z. B. Schule, Fernsehanstalt).

In welchen teils hierarchischen, teils wechselseitigen Beziehungen diese Dimensionen untereinander stehen (ob also zum Beispiel eher das Kommunikationsziel oder die Situation die Kommunikationsform bestimmt), unterscheidet sich von Fallgruppe zu Fallgruppe und erlaubt der Wissenschaft insofern, eine gewisse Ordnung in das auf den ersten Blick unüberschaubare alltägliche Kommunikationsgeschehen zu bringen. Anhand weniger Beispiele geben die Abschnitte 5 und 6 einzelne Hinweise dafür.

Jedenfalls lässt sich mit diesen zehn Kategorien und deren detaillierter Auffüllung das gesamte Panorama menschlicher Kommunikation vermessen, so etwa auch das Gespräch im Friseursalon oder das Plakat in Abb. 1. In beiden Fällen ist der Anteil der verwendeten Medien (also Kommunikationsgeräte einschließlich unseres Körpers) an der Bildung der Botschaften[15] (ihrer Formen, Funktionen, Inhalte und Effekte) klar zu erkennen: Weder sind sie neutral oder ohne Einfluss, noch üben sie sozusagen magische Kräfte aus. Vielmehr nutzen Kommunikationspartner die situativ (1.) und medial (7.) gegebenen Bedingungen und Möglichkeiten (Dispositive) ihren Zwecken gemäß (2.) aus. Die Verantwortung liegt bei den Menschen, nicht bei den Medien.

Ungewöhnlich in dieser trennscharfen Zehner-Liste erscheint die Auffassung des menschlichen Körpers als Kommunikationsgerät[16]. Der Ausdruck ‚Gerät‘ lässt an von Menschen konstruierte technische Werkzeuge denken, nicht an evolutionär entstandene biologische Organe.[17] Doch im Laufe der letzten Jahrhunderte und noch mehr der letzten Jahrzehnte wurden Hand, Auge, Ohr und Sprechwerkzeuge einerseits sowie technisch produzierte Kommunikationsgeräte andererseits immer enger symbiotisch miteinander verbunden.[18] Gegenwärtig geraten völlig gerätfrei verlaufende Kommunikationsereignisse zu fast schon altmodisch oder aber luxuriös anmutenden und relativ immer selteneren Ausnahmen. Diese Entwicklung verläuft alltäglich unter unseren Augen, erscheint jedoch immer noch seltsam: praktisch vertraut und emotional befremdlich zugleich.

Just an dieser Beobachtung setzt meine These an, alle Linguistik sei Medienlinguistik oder solle es zumindest sein. Mit den Worten von Peirce (1983: 95): „Abduktion ist jene Art von Argument, die von einer überraschenden Erfahrung ausgeht, das heißt von einer Erfahrung, die einer aktiven oder passiven Überzeugung zuwiderläuft.“ Die hergebrachte Überzeugung hält das persönliche Gespräch ohne technische Hilfsmittel für den prototypischen Standardfall. Die praktische Erfahrung hingegen (im Alltag, in der Schule, im Beruf, in Verkehrsmitteln, in der Freizeit, kurz: allüberall) beweist das Gegenteil: Kommunikation ganz ohne Technik ist möglich und bleibt in besonderen Situationen auch weiterhin notwendig, kommt aber jedenfalls in hochindustrialisierten oder gar digitalisierten Gesellschaften vergleichsweise selten und eher episodisch (also auf kurze Fristen begrenzt) vor.[19] In heutiger Kommunikation sind körperliche Organe und technische Geräte meistens arbeitsteilig aufeinander angewiesen. Deshalb ist es aus linguistischer Sicht nicht länger sinnvoll, von vornherein zwischen biologischen Organen und technischen Geräten grundsätzlich zu trennen. In der obigen Liste von zehn Kategorien fasse ich sie im 7. Punkt als „Medien“ zusammen.

WissenschaftlerInnen können sich je nach ihrem Ziel auf einzelne der zehn Aspekte konzentrieren. Große Teile der traditionellen Sprachwissenschaften richteten und richten ihren Blick allein auf ein oder mehrere sprachliche Systeme, auf deren typologischen Vergleich und/oder auf Sprachuniversalien (5.). Die Textlinguistik arbeitete zunächst nur Merkmale von Textsorten heraus (9.). Gebrauchsorientierte Ansätze erweiterten die Perspektive auf einige andere der genannten Dimensionen (z. B. 1., 2., 6. bis 10.). Medienlinguistik betrachtete zunächst nur den Einfluss technischer Bedingungen von Medien auf Sprachgebrauch (7.). All das ist auch weiterhin sinnvoll, freilich nur im Rahmen einer intradisziplinär offenen Arbeitsteilung. Sprachwissenschaft allerdings hat keine eng geschnittene Aufgabe, sondern einen umfassenden Anspruch: Als Ganze untersucht sie das komplexe Zusammenspiel und die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen den genannten zehn Kategorien. In diesem Sinne soll alle Linguistik immer auch Medienlinguistik sein.

Also nicht mit Luhmann implizit, aber falsch, und nicht mit Schneider per definitionem, doch wenig überzeugend, sondern allein aufgrund hohen Anspruchs und offener Augen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass umfassend erkenntnisträchtige Linguistik stets auch Medienlinguistik ist.

3. Was hat Sprachwissenschaft mit Medien zu schaffen?

Das ist nicht selbstverständlich. Und geht das nicht zu weit? Linguistik ist Sprachwissenschaft. Ihre Aufgabe besteht also darin, Sprache wissenschaftlich zu untersuchen. „Was aber ist die Sprache?“ So fragt Saussure (1967: 11).[20] Und seine Antwort lautet (jedenfalls in der von seinen Schülern edierten Fassung): Sie ist „ein soziales Produkt der Fähigkeit zu menschlicher Rede und ein Ineinandergreifen notwendiger Konventionen“ (Saussure 1967: 11).[21] Er legt den Schwerpunkt auf Regeln, die Sprecher und Hörer gleichermaßen anerkennen, um einander verstehen zu können. In dieser Tradition, so jedenfalls wurde Saussure verstanden, werden Sprachen als abstrakte Systeme aufgefasst, die unabhängig von ihrem Gebrauch gelten. Zwar hat Saussure immer wieder darauf hingewiesen, dass es nichts Festes in der Sprache gebe, sondern wir es mit einem „Geflecht [>plexus<] ewig negativer Differenzen“ (Saussure 1997: 156) zu tun haben, das logisch gesehen „auf die Unvernunft selbst gegründet“ (Saussure 1997: 146) ist; gerade deshalb ist sie praktisch im Gebrauch, weil jederzeit anpassungsfähig. Der Gebrauch selbst interessiert ihn aber nicht.

Mich schon. Und glücklicherweise bin ich da keineswegs allein. Bekanntlich oszilliert die Sprachwissenschaft in ihrer Geschichte seit zweihundert Jahren zwischen – in Ludwig Jägers (1993: 78) Worten – struktur- und funktionsorientierten Theorien. Funktionsorientierte Theorien, und denen schließe ich mich aus guten Gründen[22] an, „halten die intentional-kommunikative Funktion der Sprache für eine ihrer konstitutiven Eigenschaften“ (Jäger 1993: 78). Erfreulicherweise stehen funktionale, pragmatische, gebrauchsorientierte Ansätze seit einigen Jahrzehnten hoch im Kurs. Dafür gibt es mehrere Gründe. Dazu zählen Unzulänglichkeiten des in den 1960er bis 1980er Jahren hoch geschätzten Chomsky-Paradigmas[23], aber auch neue technische Möglichkeiten bei Transkription, Arbeit an Korpora sowie zunehmende Aufmerksamkeit auf multimodale Kommunikation. Die aber wird – wenn man von natürlicher Körperlichkeit in Stimmführung, Mimik und Gestik absieht – wesentlich von Massenmedien und computerbasierten Interaktionsmedien gestärkt.

Theoriegestützte empirische Untersuchungen tragen immer mehr dazu bei, dass die überkommene Trennung zwischen sprachsystem- und sprachgebrauchs-orientierten Forschungsinteressen fragwürdig bis hinfällig wird. (a) Denn es gibt Gründe dafür, dass die Regeln so funktionieren, wie sie es tun.[24] Bei uralten Relikten etwa in der Grammatik kann das historisch oft nicht mehr rekonstruiert werden.[25] Sehr wohl aber bei aktuellem Sprachwandel, insbesondere auch in multimodalen Medien.[26] (b) Und es gibt Regeln nicht nur sedimentiert als Grammatik, sondern sehr lebendig im Sprachgebrauch (z. B. bei der Gesprächsführung, in fragmentarischer und/oder in multimodaler Kommunikation), die von Wissenschaftlern früher kaum beachtet wurden.

Was ist gewonnen, wenn man keine „Sprache hinter dem Sprechen“[27] vermutet, sondern die (durchaus beweglichen) Regeln im Sprachgebrauch selbst aufsucht?

Aus rein systemlinguistischer Sicht (also mit Blick allein auf den fünften Punkt des oben genannten Zehn-Punkte-Katalogs) kann Abb. 1 nicht erklärt werden. Als empirischer Beleg ist sie sogar untauglich. Wir haben einen korrupten Text vor uns, der mit philologischen Mitteln zunächst rekonstruiert werden müsste zu: „Für den Schulerhalt Von der Recke Str. / SPD / Versprechen darf man nicht brechen / Wir lassen kein Kind zurück“. Die beiden ganzen Sätze gälten als konventionelle (richtige) Realisierungen zugrundeliegender Regeln; die ersten beiden Stücke könnten ebenso widerwillig wie unzulänglich als Ellipsen eigentlich gemeinter ganzer Sätze gedeutet werden. Schon das fürs Verständnis hier elementare Zusammenspiel von Bild und Schrift (6. Modus) würde völlig ausgeblendet. Vollständig erfasst werden kann das Beispiel erst bei Berücksichtigung aller zehn Dimensionen einschließlich der medialen, wie die idiographische Erläuterung oben in Abschnitt 1 zeigt. Für systematische Untersuchungen bedarf es natürlich erheblich mehr empirischer Belege etwa in Form gezielt zusammengestellter Korpora.

4. Linguistic Landscapes[28]

Ein solches Korpus haben wir für Linguistic Landscapes aufgebaut.[29] Die Linguistic-Landscape-Forschung untersucht gedruckte, geschriebene, gemalte, gesprühte und andere sichtbare Zeichen im öffentlichen Raum.[30] Alle Städte sind heute umfassend ausgestattet mit Zeichen aller Art: Verkehrszeichen, Wegweisern, Namensschildern, Werbetafeln, Aufklebern, Graffiti und allerlei anderen Informationsgebern und Aufmerksamkeitsfängern unterschiedlichster Herkunft und Zwecke.[31] Obwohl allgegenwärtig, massenhaft vorhanden und wahrgenommen, gehört die Untersuchung sichtbarer Zeichen im öffentlichen Raum weder zum traditionellen Kern der Linguistik noch der Medienlinguistik. Deshalb hat die Linguistic-Landscape-Forschung bei weitem nicht alle thematischen, begrifflichen und methodischen Möglichkeiten von Linguistik und Medienlinguistik ausgeschöpft. Tatsächlich konzentriert sie sich weitgehend auf lesbare Mehrsprachigkeit in multikultureller Urbanität.

Dabei kreuzen sich gerade im öffentlichen Raum die unterschiedlichsten Interessen, Stimmen und Antriebskräfte der gesamten Gesellschaft. „Die Straße ist die Essenz der Begegnung und des Zusammenlebens.“[32] Das meint der bekannte spanische Architekt Virgilio Gutierrez Herreros.[33] Schon in den 1930er Jahren schrieb Walter Benjamin (1982: 533) in seinem Passagen-Werk, Straßen seien „die Wohnung des Kollektivs. Das Kollektiv ist ein ewig unruhiges, ewig bewegtes Wesen, das zwischen Häuserwänden soviel erlebt, erfährt, erkennt und ersinnt wie Individuen im Schutze ihrer vier Wände.“

Damals wurde noch klar unterschieden zwischen außen und innen, öffentlich und privat, dank neuer Medien heute vielleicht eher (oder zusätzlich) zwischen virtuell und real.[34] Die jeweiligen Übergänge und Grenzen werden medial verhandelt; genau hier kulminieren die gesellschaftlichen Spannungen, wie Abb. 1 exemplarisch zeigt. Und genau deshalb brodelt Sprache hier – und zwar in multimodaler Umgebung – besonders lebendig, avantgardistisch und experimentierfreudig.

Deshalb plädiere ich dafür, den Blick auf Linguistic Landscapes zu erweitern auf Media Linguistic Landscapes. Immerhin werden die meisten Zeichen im öffentlichen Raum mit technischen Medien hergestellt; und die handgreifliche Intervention des anonymen Passanten in den medialen Diskurs in Abb. 1 stützt den oben in Abschnitt 2 unterbreiteten Vorschlag, nicht nur technische Geräte, sondern auch biologische Kommunikationswerkzeuge als Medien zu verstehen. Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum ist ein Sonderfall zeichengebundener Verhandlungen und kann nur in diesem größeren Rahmen vollständig begriffen werden. Letztere wiederum machen einen Großteil des Panoramas menschlicher Kommunikation aus; und das gilt es, so schlage ich vor, zu vermessen mit den oben in Abschnitt 2 genannten zehn Kategorien. So und nur so fallen Linguistik und Medienlinguistik zusammen. „Media linguistic landscapes“ bezeichnet dann den Untersuchungsgegenstand (da jegliches Sprachvorkommen medial vermittelt ist und metaphorisch als Landschaft verstanden werden kann), und „media linguistics“ ist ein anderer (aktuell schicker) Name für Linguistik, der eigens daran erin

nert, dass Sprache immer an Medien gebunden ist.[35]

Im folgenden fünften Abschnitt möchte ich höchst unvollständig und arg skizzenhaft vorführen, wie Linguistik als Medienlinguistik vorgehen kann, wenn sie Media Linguistic Landscapes untersucht.

5. Dortmund, Münsterstraße

5.1 a cab

Betrachten wir als kleines Beispiel das Akronym „ACAB“ für „All Cops Are Bastards“. In der transgressiven Szene der westlichen Welt kommt es gemalt, gesprüht oder auf bedruckten Aufklebern in vielen Varianten (z. B. als Ziffernfolge „1312“) und Ironisierungen häufig vor. In den belebten innerstädtischen Gebieten, die im Projekt „Metropolenzeichen“ (s. Anm. 29) untersucht wurden, findet man 113 Belege, das sind durchschnittlich knapp zwei pro Hektar. Fast alle sind recht klein: meist zwischen dem Format eines Smartphones und dem eines Schulheftes, manchmal auch zwischen allerlei anderen Zeichen versteckt. Fast immer konzentrieren sie sich an wenigen Stellen; vermutlich hat dort jeweils eine einzige Person ihre vielfache ACAB-Spur hinterlassen.

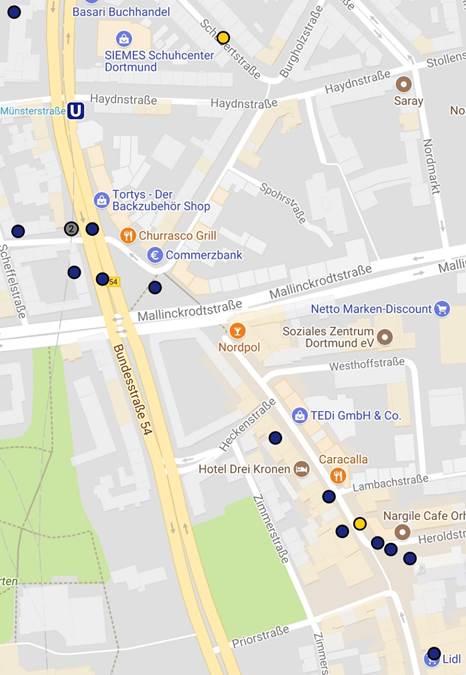

Wer zum Beispiel in der Dortmunder Nordstadt[36] 600 Meter der Münsterstraße (dicht bewohnt, teilweise verkehrsberuhigt, viel Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen) folgt, findet dort 17 schwarze Aufkleber mit gelben „a cab“-Taxis (wie in Abb. 2; Verteilung gemäß Abb. 3).[37]

Abbildung 2: Aufkleber in Dortmund-Nordstadt, 25.9.2013 (Datenbank Nr. 7887)

Diese Aufkleber, wie alle Zeichen im öffentlichen Raum, stehen in heftiger Konkurrenz zu vielen anderen, die um die Aufmerksamkeit der Passanten buhlen oder deren Wege leiten. In dem Bereich, den Abb. 3 zeigt, gibt es 1829 öffentlich sichtbare ortsfeste Zeichen (s. Tab. auf S. 18);[38] auf einen „a cab“-Aufkleber kommen also 107 andere, oft viel größere Zeichen. Was sind das für Zeichen?

Abbildung 3: Verteilung der 17 „a cab“-Aufkleber an der Dortmunder Münsterstraße (Das ist die unbeschriftete Diagonale von unten rechts, dann die Mallinckrodtstraße kreuzend und im oberen Viertel entlang der B 54 an der U-Bahn-Station vorbei nach oben links.); Kartendaten © 2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google

Scollon/Scollon (2003: 167) unterscheiden vier Diskurstypen. Infrastrukturelle Zeichen informieren über Merkmale und besondere Einrichtungen des öffentlichen Raums, z. B. Wegweiser und Schilder für Straßennamen. Regulatorische Zeichen schreiben vor, wie man sich zu verhalten hat, z. B. Verkehrs- und Verbotsschilder. (Der Einfachheit halber fassen wir im Folgenden infrastrukturelle und regulatorische Zeichen als offizielle Zeichen zusammen.) Zu kommerziellen Zeichen gehören Eigennamen von Geschäften, Informationen über deren Angebot sowie Werbung. Als transgressiv schließlich gelten Zeichen, die unautorisiert angebracht wurden, insbesondere Graffiti und eben auch Aufkleber.

|

|

Gesamtes Korpus |

Dortmund- Nordstadt |

Münsterstraße (Abb. 3) |

|

alle Zeichen |

25504 (100 %) |

2847 (100 %) |

1829 (100 %) |

|

offiziell |

2923 (11 %) |

192 (7 %) |

127 (7 %) |

|

kommerziell |

12556 (49 %) |

1091 (38 %) |

597 (33 %) |

|

transgressiv |

9953 (39 %) |

1557 (55 %) |

1101 (60 %) |

|

sonstige |

72 (0 %) |

7 (0 %) |

4 (0 %) |

Tabelle: Regional unterschiedliche Verteilung der Diskurstypen

Die 1829 Zeichen im Bereich der Karte in Abb. 3 sind zu 7 % offiziell (infrastrukturell und regulatorisch), zu 33 % kommerziell und zu bemerkenswerten 60 % transgressiv (s. Tab.). In dem gesamten Bereich von Dortmund-Nordstadt, den wir untersucht haben, sind ebenfalls 7 % aller (2847) Zeichen offiziell, doch 38 % kommerziell und 55 % transgressiv. Demgegenüber finden sich in unserem gesamten Material aus den vier größten Ruhrgebietsstädten (N = 25504) 11 % offizielle, 49 % kommerzielle und 39 % transgressive Zeichen. Mit anderen Worten: Der Anteil transgressiver Zeichen liegt in Dortmund-Nordstadt deutlich höher als im gesamten Material und im speziellen Bereich der Karte in Abb. 3 noch einmal höher. Bei den kommerziellen Zeichen verhält es sich genau umgekehrt. Während es im gesamten Material 1,3 Mal so viele kommerzielle Zeichen wie transgressive gibt (in Duisburg-Marxloh sogar 4,8 Mal so viele), sind es in Nordstadt nur 0,7 Mal so viele und in unserem „a cab“-Teilbezirk sogar nur etwas mehr als halb so viele.

Aus solchen (und vielen anderen) quantitativen Verhältnissen im Korpus lassen sich Rückschlüsse ziehen auf die bevölkerungssoziologische und ökonomische Struktur sowie die kulturelle Atmosphäre der jeweils untersuchten Gebiete. Oder umgekehrt: Deren Merkmale schlagen sich sehr deutlich in der semiotischen Landschaft nieder. Das kann hier nicht im Einzelnen verfolgt werden,[39] wirft aber ein Licht darauf, was Medienlinguistik (erst recht im interdisziplinären Verbund) grundsätzlich leisten kann. Unser kleiner „a cab“-Witz jedenfalls findet sich, zusammen mit zahlreichen anderen transgressiven Zeichen, offenkundig nicht zufällig so geballt hier in der Umgebung der Münsterstraße.

5.2 Zero- und Mini-Texte im öffentlichen Raum

Die meisten aller Zeichen im öffentlichen Raum kommen entweder ganz ohne (lesbaren) Text aus (wie manche Graffiti und viele Verkehrsschilder) oder aber verknüpfen Text und Bild zu einer prägnanten einheitlichen Aussage (wie im „a cab“-Aufkleber in Abb. 2).[40] Das liegt einfach daran, dass sie sich an eilige Passantinnen und Passanten richten, die in einer mehr oder weniger routinierten Alltagshektik ihren Weg durch eine Überfülle an Zeichen suchen, deren Aufmerksamkeit aber dennoch errungen werden soll. Da liegt es nahe, dass der jeweils gewählte Wortlaut meistens sehr kurz ist und wenig grammatische Struktur aufweist. Sehr oft entfällt die klassische Thema-Rhema-Struktur (und in der Folge auch die binäre Subjekt-Prädikat-Syntax), weil das Thema aus dem Ort hervorgeht, an dem das Zeichen steht.[41] Beispielsweise auf Straßennamenschildern kann das über Kontext und grafische Gestaltung konventionell selbstverständliche (ontogenetisch allerdings erst zu erlernende) „Die Straße, an deren Rand dieses Schild steht, heißt“ entfallen; übrig bleibt nur das hier einzig relevante „Münsterstraße“.[42]

So muss auch der jeweils gemeinte Sprechakttyp (nach Searle 1982) aus gesellschaftlichen Konventionen und dem örtlichen Kontext erschlossen werden. Namensschilder sind assertiv (<Hier befindet sich die Firma x>), viele Verkehrszeichen direktiv („Stop“), viele Werbetafeln kommissiv („3+1 Vegetarisch Natürlich Täglich Gesund“; Datenbank-Beleg Nr. 1519), viele transgressive Zeichen expressiv (Graffiti-Tags), Grenzmarkierungen deklarativ („P“ für Parkplatz). Oft überlagern mehrere Funktionen einander, zum Beispiel in ästhetisch gestalteten Firmennamen, die zugleich informieren, einladen und versprechen; oder beim „a cab“-Aufkleber, dessen sichtbarer Pfeil Assertion (<das ist>) markiert, dessen spielerische Ironie aber expressiv gemeint ist.

Wie sehen nun die sprachlichen Formen aus (also die fünfte Kategorie in der Liste oben in Abschnitt 2)?

Abbildung 4: Schloss-Beschriftung in DO-Nordstadt, 16.09.2013 (Nr. 3982)

Im regulatorischen und infrastrukturellen Diskurs findet man besonders viele Belege ganz ohne Text (z. B. Halteverbotsschilder), fast ohne Text (regulatorisch z. B. „30“ „Zone“ Beleg 1487; infrastrukturell als empraktische Gebrauchsanweisung mit „Zu | Auf“, s. Abb. 4) oder allein mit imperativischen Kurztexten (z. B. „Parken verboten!“ „Einfahrt freihalten!“ 4229), aber auch tabellarische Informationen etwa auf einem Busfahrplan (2206) mit dreißig Haltestellen-Namen, über dreihundert Zahlen und rund einem Dutzend Ellipsen (z. B. „24.12. und 31.12. Verkehr nach Sonderplan“). Mehr Varianten (als (i) kein Wort, (ii) eine oder mehrere Zahlen, (iii) eine oder mehrere Abkürzungen, (iv) ein Wort oder (v) ein kurzer Imperativ) kommen kaum vor. Wie immer in sprachlicher Kommunikation bestimmen Situation und kommunikativer Zweck[43] die sprachliche Form (s. o. Anm. 24): Hier kommt es auf Effizienz an – sei es der wirksamen Regulierung, sei es der schnellen Orientierung, und zwar in häufig wiederkehrenden und entsprechend stark standardisierten Situationen. Dem dienen vertraute Konventionen; viel Text wäre ebenso kontraproduktiv wie originelle Kreativität.

Anders im kommerziellen Diskurs mit durchaus verschiedenartigen Erscheinungsformen. Da geht es keineswegs immer nur um Werbung, aber doch vorrangig um Aufmerksamkeit, Zuwendung und Einladung. Deshalb ist der ästhetische Aufwand, der hier getrieben wird, zwar ebenfalls zweckorientiert, jedoch für jeden einzelnen Fall neu – und je nach Situation und Anlass meistens auch größer als bei regulatorischen und infrastrukturellen Zeichen. Auch die Texte können etwas länger sein. Wählen wir auch hier wieder möglichst charakteristische Beispiele nur aus dem kleinen Gebiet der Karte in Abb. 3.

Abbildung 5: Laden-Eingang in DO-Nordstadt, 16.09.2013 (Nr. 4065)

Besonders knapp und einfach ist die werbende Information (s. Abb. 5) in großer schwarzer Schrift auf der weiß eingefärbten Fensterfläche eines Friseursalons gehalten: „Herren ab 9,-“: drei Wörter[44] in zwei Zeilen fast ohne besondere optische Gestaltung. Nur aus dem räumlichen Kontext lässt sich erschließen, dass hier nicht etwa Herren für 9 Euro zu haben sind.

Ähnlich arm an typographischem und gestalterischem Aufwand, doch mit ungewöhnlich viel Text, kommt die persönliche Bitte des Geschäftsinhabers auf einem maschinengeschriebenen weißen DIN-A4-Blatt daher (4142): „Postsendungen bitte unter der Tür stecken oder im Telecenter gegenüber abgeben! Lingualis Übersetzungen Marwan Axxxx-Hxxxxx 0170-733xxxx“ [anonymisiert]. Das ist ein imperativischer Satz aus elf Wörtern in drei Zeilen plus Kontaktadresse aus fünf Wörtern in weiteren drei Zeilen.

Ungewöhnlich viel Text, und zwar auf zwölf Zeilen in ganzen Sätzen, zeigt an einem Ladeneingang das Schild (4082) mit eingravierter Koransure in arabischer Sprache.

Die nächsten drei Beispiele entsprechen mehr den prototypischen Erwartungen an kommerzielle Zeichen. Ein typisches Ladenschild (4089) hier zeigt auf weißem Grund in großer blauer Schrift zwischen metzgerei-bezogener Illustration nur drei Wörter in zwei Zeilen: „Marokko-Shop Internationale Lebensmittel“ – fast syntaxfrei, nur ein grammatisches Morphem.

Gestalterisch und sprachlich viel aufwendiger gibt sich ein rotes Plakat mit illustrierenden Zeichnungen in einem Schaufenster (4018). In schwarzer Schrift stehen zehn Wörter auf drei voneinander abgegrenzten Teilflächen: „Siehst du noch richtig?“ (ein vollständiger Fragesatz), „Einmal im Jahr zum Optiker“ (je ein freistehendes Temporal- bzw. Lokaladverbial ohne syntaktische Einbindung) sowie „www.1xO.de“ (Kontaktadresse in einem Wort). Ohne die gestalterische Einbindung nur als fortlaufende Wortreihe wirkte der durchaus elliptische Text etwas befremdlich. Kohäsion wird erst durchs Design erreicht.

Auf dem Aufsteller (s. Abb. 6) mit farbigem Schild und Brötchen-Abbildung sieht man morphologiearm und völlig syntaxfrei vierzehn Wörter (sechs davon abgekürzt, als Zahl oder Zeichen) auf fünf Teilflächen, nämlich „Café Simitci“, „Brötchen“, „Stück -,15 Mo - Fr“, „Stück ,-19 Wochenende + Feiertage“, und auf der abgebildeten Brötchentüte ist kopfüber noch größtenteils zu lesen „Backkunst“. Auch hier erschließt sich der Sinn erst durch den örtlichen Kontext und die Platzierung der Textfragmente samt Illustration auf der Sehfläche.

So überraschend unterschiedlich die kommerziellen Zeichen auch ausfallen, so zweckorientiert knapp bleibt stets der Text. Tendenziell gilt: Je mehr Design, desto weniger Grammatik im Text. Oft, nicht immer, sind beide symbiotisch aufeinander angewiesen. Dabei heischt Design Aufmerksamkeit, und Text trägt Information.

Abbildung 6: Aufsteller in DO-Nordstadt, 12.09.2013 (Nr. 1566)

Der transgressive Diskurs hingegen folgt nicht zweckorientierter Effizienz, buhlt aber sehr wohl um Aufmerksamkeit und gilt (außer bei manchen politischen Graffiti) vor allem der Expression und Selbstinszenierung häufig auch anonymer Personen und Gruppen. Der oft erhebliche ästhetische Aufwand dient also kaum nützlichen Zwecken, sondern meistens mehr oder weniger spielerischen Absichten. Wo überhaupt lesbarer Text vorkommt (also jenseits purer Bilder oder einfacher Graffiti-Tags), ist er durchschnittlich meist kürzer als im kommerziellen Diskurs und beschränkt sich vor allem auf Eigennamen, sloganartige Meinungsmarker und/oder fröhliche Späße.

Am knappsten kommt das kontextlose anonyme orange-blaue „No“-Graffiti auf der ganzen Fläche eines grauen Garagenrolltores daher (7816; ein Wort). Wogegen es sich wendet, bleibt offen – vielleicht gegen alles.

Zwei Wörter mehr beherbergt ein kleiner runder Aufkleber mit grafisch gestalteter weißer Schrift: „All the time“ auf einem schmückenden Untergrund, der gefärbte Vogelfedern zeigt (7715). Insider erkennen in der so gestalteten Schrift das Logo eines Dortmunder Kunst- und Musik-Kollektivs, das mit seinem selbst gewählten Eigennamen (einer Phrase aus drei Wörtern) hier einfach seine Marke setzt.

Vergleichsweise lang bei sehr geringem Gestaltungsaufwand sind die auf fünf Zeilen in drei Teilflächen verteilten zwölf Wörter auf einem rechteckigen bildlosen Schwarz-weiß-Aufkleber (7857): „Es war nicht alles schlecht im Kapitalismus“ samt den verwitterten beiden kleinen Zeilen „Le Salon des Communistes“ und „sdc.blogsport.de“ (eine seit 2012 wohl nicht mehr existierende antifaschistische Gruppe in Düsseldorf).

Ebenfalls eine politische Botschaft trägt ein kleines blau-schwarz-rot-weißes Plakat von „Antifaschistische Aktion“ (7709), das ein gerade angezündetes rechtsradikales T-Shirt mit der Aufschrift „Siegeszug ... auch im Tode“ zeigt und dazu oben textet: „1. Mai Dortmund – Kiez verteidigen“ und unten „No Nazis! Mit allen Mitteln.“ Die 16 Wörter sind auf vier Teilflächen verteilt und – selten genug – mit zwei syntaktisch motivierten Satzzeichen versehen.

Eher spaßorientiert scheint ein rechteckiger bildloser schwarz-gelber Aufkleber (s. Abb. 7) mit dem vorgedruckten Text „Hömma mein Name ist“ zu sein. Das ist die ruhrdeutsche Variante des englischen Originals „Hello, my name is“, einem Klassiker der Graffitiszene (mit 18 bzw. 33 Millionen Ergebnissen bei Google-Suche im März bzw. August 2018). Vorgedruckt ist darauf auch die Adresse eines Dortmunder Graffitistores: „The Hangout The Hangout, Gnadenort 6, 44135 DO www.the-hangout.de“; dort kann man diese Aufkleber kaufen. Auf die freie gelbe Fläche hat jemand „ACAB ULTRA DO“ gepinselt und scheint also fanatischer Anhänger des BVB Borussia Dortmund zu sein. Zusammen finden wir 16 Wörter in fünf Zeilen mit einer Hier-bin-ich-Botschaft, die nur Eingeweihten verständlich ist.

Abbildung 7: Aufkleber in DO-Nordstadt, 27.09.2013 (Nr. 9340)

Am meisten Text ganz ohne Bild steht auf dem rechteckigen blauen Aufkleber (9341) mit weißer und gelber Schrift: „Für mehr als nur dagegen! 2.0“ „1. Mai Dortmund“ „Gegen Deutschland & seine Nazis. Für den Kommunismus!“ Das sind 17 Wörter plus zwei Satzzeichen auf drei Teilflächen.

Zusammengefasst: Wo auf den transgressiven Zeichen überhaupt Text vorkommt, handelt es sich meistens um Eigennamen und/oder verblose Statements in expressiver und/oder direktiver Absicht.

Für alle Diskurstypen gilt tendenziell: Je mehr grafischer Aufwand, desto weniger Text.[45] Wo Text erscheint, werden grammatische (syntaktische und morphologische) Markierungen kaum gebraucht; die meisten Wörter stehen entweder allein da oder werden ebenfalls unflektiert aneinandergereiht, wie das in Sprachen mit isolierendem Sprachbau üblich ist.

5.3 Form follows function

Wer spricht oder schreibt, erfüllt – manchmal reflektiert, meist aber unwillkürlich – immer schon den Gestaltungsgrundsatz des Bauhauses:[46] Der Zweck bedingt die Form. So auch bei Texten im öffentlichen Raum. Konzentriert man sich nur auf den Wortlaut, so zeigen sie – je nach Diskursbereich in unterschiedlicher Weise – ein zwar charakteristisches, jedoch durchaus beschränktes Repertoire an grammatischen und stilistischen Möglichkeiten. Das ist schon allein durch die Kürze der Texte und Textstücke bedingt, die oft nur Zahlen, Abkürzungen, ein Wort oder sehr wenige Wörter enthalten. Texte im öffentlichen Raum richten sich an ein heterogenes, anonymes, meist eiliges und in der Mehrzahl desinteressiertes Publikum und sollen über eine gewisse zeitliche Dauer (meist Monate oder Jahre) an ihrem Ort zu sehen sein. Folglich sind sie inhaltlich und formal fast immer gut durchdacht. In der Regel fallen sie weniger durch ihren Wortlaut als vielmehr durch ihre ästhetische Präsentation ins Auge; oft spielen ihr visuelles Aussehen und ihre Platzierung auf der Fläche eine Rolle für ihre Bedeutung. Deshalb widmen die AutorInnen dem Erscheinungsbild (grafische Flächengestaltung, Illustration, Farbgebung, Text-Bild-Design, Typographie) mehr Planungszeit als dem meist einfachen Wortlaut. Und die RezipientInnen nehmen die Botschaften (ähnlich wie bei textlosen Bildern) holistisch-selektiv wahr: als Sehflächen und nicht linear.

In anderen Kommunikationsformen verhält es sich ganz anders. Beispielsweise in sogenannten sozialen Medien[47] setzen die Texterinnen und Texter „ein großes Repertoire an sprachlichen Gestaltungsmitteln“[48] ein. Denn meistens geht es hier, ähnlich wie in mündlicher Alltagskommunikation, dialogisch und spontan zu. Anders als im monologisch sich präsentierenden und nicht auf verbale Antwort wartenden öffentlichen Raum haben üblicherweise beide (bzw. alle) Kommunikationspartner jederzeit ein etwa gleichartiges Interesse am sprachlichen Austausch, der dann interaktiv und von Fall zu Fall dynamisch neu prozessiert wird. Dabei ist er – auch hier ähnlich wie bei mündlicher Alltagskommunikation – auf schnelle Vergänglichkeit angelegt und spielt sich innerhalb eines kleinen Interaktionskreises ab, selbst wenn er im Netz für ein größeres anonymes Publikum einsehbar sein sollte. Außerdem gibt es keinerlei Vorschriften und Normen wie oft im offiziellen und teilweise im kommerziellen Diskurs des öffentlichen Raums. Und schließlich beschränken sich die visuellen Gestaltungsmöglichkeiten der meisten Kommunikationsformen in sozialen Medien beim derzeitigen Stand der Technik weitgehend auf die Auswahl normierter Tastaturzeichen des ASCII-Codes sowie einer Reihe vorfabrizierter Emoticons. Wie in prototypischen monomodalen Ganztexten erscheinen diese Zeichen in chronologischer Abfolge zeilenweise und sollen auch linear rezipiert werden.

Kurz: Texte im öffentlichen Raum sind knapp, grammatikarm[49] und stilistisch nicht sehr variabel. Sie sind verwandt mit den „Sprachinseln“, die Bühler (1934: 156) zufolge bei mündlicher Alltagskommunikation „im Meere des schweigsamen aber eindeutigen Verkehrs an solchen Stellen“ auftauchen, „wo eine Differenzierung, eine Diakrise, eine Entscheidung zwischen mehreren Möglichkeiten getroffen werden soll und bequem durch ein eingestreutes Wort getroffen werden kann“. Das prägnanteste Beispiel dafür aus unserem Material ist die Torschloss-Beschriftung „Zu | Auf“ (s. Abb. 4). Nur dass Texte im öffentlichen Raum nicht mündlich aus einer persönlichen Interaktion hervorgehen, sondern schriftlich und anonym, zumindest jedoch unbekannterweise angeboten werden mit dem Zweck einer nicht sprachlichen praktischen Reaktion darauf. Bühler (ebd.) schreibt weiter: „Sie tauchen auf und sind willkommen wie Namen und Pfeile auf Wegweisern willkommen sind an den Kreuzungspunkten der Pfade, denen man entlang geht.“ Damit überträgt er umgekehrt eine Linguistic-Landscape-Metaphorik auf Face-to-Face-Interaktion. Viele der Zeichen im öffentlichen Raum aber sind keineswegs willkommen, sondern werden mehr oder weniger gleichgültig hingenommen, bis sie aus dem „Meere“ des übersemiotisierten Verkehrs als interessante Insel wahrgenommen werden.

Um das zu erreichen, widmen Produzenten viel Aufmerksamkeit der ästhetischen Gestaltung. Es sind Botschaften fürs Auge, nicht fürs Ohr, und sie stehen in heftiger Konkurrenz zu zahllosen anderen Zeichen. Deshalb wird der Wortlaut sehr oft in flächig komponierte, abwechslungsreiche und häufig sehr komplexe Text-Bild-Gefüge eingebettet; nicht selten ist er ohne die visuelle Gestaltung und Umgebung gar nicht verständlich. Texte in sozialen Medien hingegen (um nur einen einzigen Vergleich mit anderen Kommunikationsformen zu ziehen) nutzen und schaffen sehr viel mehr sprachliche Möglichkeiten, werden aber visuell nicht oder sehr wenig gestaltet und bi- oder multimodal eingebettet; dementsprechend werden sie linear verfasst und gelesen.[50]

6. Schluss[51]

Die knappen Skizzen im fünften Abschnitt sollten ebenso exemplarisch wie fragmentarisch andeuten, wie Linguistik als Medienlinguistik im dargelegten Sinne vorgehen kann.

Sämtliche ortsfesten Zeichen im öffentlichen Raum sind technisch-medial hergestellt. Wie bei allen anderen Zeichen auch hängen ihre Erscheinungsform und ihre Bedeutung davon ab, wie Produzent und Rezipient zueinander stehen. Von Fall zu Fall unterschiedlich schlägt sich das in den jeweils spezifischen Ausprägungen der Merkmale in zehn Kategorien nieder: In welcher Situation (1.) wird welche Absicht (2.) mit welchem Material (3.) in welcher Form (4.), welchem Zeichensystem (5.) und welchem Modus (6.) mit welchem Medium (7.) in welcher Kommunikationsform (8.), welcher Textsorte (9.) und welcher Institution (10.) verfolgt?

Die Person beispielsweise, die unseren kleinen „a cab“-Aufkleber (Abb. 2) in Dortmund platziert, möchte in dem unübersichtlichen Zeichengewirr einer stark belebten Innenstadtstraße (1.) anonym und unerkannt eine möglichst auffällige (und deshalb sechzehnmal wiederholte) Spur hinterlassen, sei es aus politischer, ironischer oder nur spaßiger Motivation (2.). Der Einfachheit und Schnelligkeit halber nutzt sie dafür zweifarbig vorbedrucktes Papier (3. und 4.) mit einem aus vier Buchstaben bestehenden doppeldeutigen englischen Text plus Pfeil plus ikonischem Abbild (5. und 6.), das drucktechnisch hergestellt wurde (7.) und als Aufkleber (8.) originellerweise die Form eines Bildwörterbuch-Eintrags für eine Karikatur nutzt (9.), um sich als individuelle Stimme subversiv im öffentlichen Raum (10.) bemerkbar zu machen.

Welche Rezipienten wie darauf reagieren, kann sie allenfalls hoffen, muss ihr aber egal sein. Womöglich will sie auch keine nennenswerte Wirkung erzeugen. Vielleicht hat es ihr einfach Spaß gemacht, überall diese kleinen Spuren zu hinterlassen – ähnlich wie wir in vielen Alltagsgesprächen und oft in sogenannten sozialen Medien überhaupt nicht immer effizient einen ganz bestimmten praktischen Zweck verfolgen, sondern uns einfach zeigen und geselligen Kontakt mit unseren Mitmenschen halten wollen. Das hat Grice (1993) in seiner klugen Rationalität vergessen.[52] Nicht zuletzt geht es in jeglicher Kommunikation ja auch darum, eigene Identitäten auszubilden und zur Geltung zu bringen. In je mehr Zeichen wir uns bewegen, desto schwieriger ist das für jede(n) Einzelne(n). Linguistik als Medienlinguistik kann einen Beitrag dazu leisten, indem sie Durch- und Überblick schafft.

Nun kann man natürlich fragen, wieso aus jener Zehnerliste ausgerechnet die siebte Kategorie (Medium) den Namen der zuständigen Wissenschaft bestimmen soll.[53] Darauf kann man in zweierlei Weise antworten.

Etwas großspurig könnte man einen kleinen Paradigmenwechsel (Kuhn 1976) behaupten, der von der oben in Abschnitt 2 geschilderten überraschenden Erfahrung ausgeht, dass technisierte Kommunikation heute der prototypische Standardfall ist, während Kommunikation ganz ohne Technik nur in eher seltenen, zeitlich und räumlich begrenzten Inseln vorkommt. Die wachsende Symbiose zwischen biologischen Kommunikationsorganen und technischen Kommunikationsgeräten legt nahe, beide als Medien aufzufassen, die dadurch eine herausgehobene Stellung erlangen.

Ich möchte bescheidener erwidern: Das liegt einfach daran, dass ich (a) den aktuell modischen Namen „Medienlinguistik“[54] aufgreife, (b) dafür plädiere, „Medium“ streng zu definieren, um ausufernde empirieferne Fundamentaldebatten zu vermeiden, und (c) daran erinnern möchte, dass „Medium“ (übrigens in welcher Definition auch immer) lediglich eine von mehreren Dimensionen bezeichnet, die nur in ihren jeweiligen Wechselwirkungen sinnvoll verstanden werden können. Daher ist Linguistik immer auch Medienlinguistik oder sollte es zumindest sein. Und Medienlinguistik, die nicht auch die anderen Dimensionen berücksichtigt, bleibt engstirnig.[55]

Literatur

Bachelard, Gaston (2017): Der Surrationalismus. In: Bachelard, Gaston (Hg.): Der Surrationalismus. Frz. Erstausg. 1972. Konstanz: University Press, 71–80.

Bachtin, Michail M. (1979): Zur Methodologie der Literaturwissenschaft. In: Bachtin, Michail M.: Die Ästhetik des Wortes (Hg. Grübel, Rainer). Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 349–356.

Backhaus, Peter (2007): Linguistic landscapes: A comparative study of urban multilingualism in Tokyo. Clevedon: Multilingual Matters.

Baechler, Coline/Eckkrammer, Eva Martha/Müller-Lancé, Johannes/Thaler, Verena (Hg.) (2016): Medienlinguistik 3.0 – Formen und Wirkung von Textsorten im Zeitalter des Social Web. Berlin: Frank & Timme.

Bauer, Thomas (2018): Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Stuttgart: Reclam.

Benjamin, Walter (1982): Das Passagen-Werk. Gesammelte Schriften V. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Bilut-Homplewicz, Zofia/Hanus, Anna/Lüger, Heinz-Helmut/Mac, Agnieszka (Hg.) (2017): Medienlinguistik und interdisziplinäre Forschung. 2 Bde. Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang.

Bredekamp, Horst (2010): Theorie des Bildakts. Berlin: Suhrkamp.

Bühler, Karl (1934): Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena: Gustav Fischer.

Dürscheid, Christa (2005): Medien, Kommunikationsformen, kommunikative Gattungen. In: Linguistik online 22, 1/05, 3–16.

Eco, Umberto (2002): Ein neuer Heiliger Krieg: Mac gegen DOS. In: Eco, Umberto: Sämtliche Glossen und Parodien. Ital. Erstausg. 1994. München, Wien: Carl Hanser, 485–486.

Eickmans, Heinz/Ziegler, Evelyn (2018): Sichtbare Mehrsprachigkeit in Dortmund. Ein Vergleich der „Linguistic Landscapes“ in den Stadtteilen Nordstadt und Hörde. In: Denkler, Markus/Hartmann, Dietrich/Menge, Heinz H. (Hg.): Dortmund – sprachliche Vielfalt in der Stadt. Wien u. a.: Böhlau, 313–336.

Feilke, Helmuth/Hennig, Mathilde (Hg.) (2016): Zur Karriere von ,Nähe und Distanz‘. Rezeption und Diskussion des Koch-Oesterreicher-Modells. Berlin, Boston: de Gruyter.

Fried, Erich (1974): Shakespeare Übersetzungen: Maß für Maß. Romeo und Julia. Berlin: Wagenbach.

Fries, Norbert (1987): Zu einer Randgrammatik des Deutschen. Zur Theorie randgrammatischer satzwertiger Konstruktionen. In: Meibauer, Jörg (Hg.): Satzmodus zwischen Grammatik und Pragmatik. Tübingen: Niemeyer, 75–95.

Gadamer, Hans-Georg (1972): Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 3. Aufl., Erstausg. 1960. Tübingen: J.C.B. Mohr.

Gessinger, Joachim (1994): Auge & Ohr. Studien zur Erforschung der Sprache am Menschen 1700-1850. Berlin, New York: de Gruyter.

Gorter, Durk (Hg.) (2006): Linguistic landscape: A new approach to multilingualism. Clevedon: Multilingual Matters.

Grice, H. Paul (1993): Logik und Konversation. Engl. Erstausg. 1975. In: Meggle, Georg (Hg.): Handlung, Kommunikation, Bedeutung. 2. Aufl., Erstausg. 1979. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 243–265.

Grösslinger, Christian/Held, Gudrun/Stöckl, Hartmut (Hg.) (2012): Pressetextsorten jenseits der „News“. Medienlinguistische Perspektiven auf journalistische Kreativität. Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang.

Habscheid, Stephan (2000): ,Medium‘ in der Pragmatik. Eine kritische Bestandsaufnahme. In: Deutsche Sprache 28, 126–143.

Hoffmann, Stefan (2002): Geschichte des Medienbegriffs. Hamburg: Meiner (Archiv für Begriffsgeschichte, Sonderheft 2002).

Hoffmann, Ludger (2013): Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Erich Schmidt.

Holly, Werner (1997): Zur Rolle von Sprache in Medien. Semiotische und kommunikationsstrukturelle Grundlagen. In: Muttersprache 107, 64–75.

Holly, Werner (2012): Sprache und Politik. Pragma- und medienlinguistische Grundlagen und Analysen. Berlin: Frank & Timme.

von Humboldt, Wilhelm (1963): Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues [1827-1829]. In: von Humboldt, Wilhelm: Schriften zur Sprachphilosophie. Werke in fünf Bänden (Hg. Flitner, Andreas/Giel, Klaus), Bd. III. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 144–367.

Jäger, Ludwig (1993): „Language, what ever that may be.“ Die Geschichte der Sprachwissenschaft als Erosionsgeschichte ihres Gegenstandes. In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 12.1, 77–106.

Jaki, Sylvia/Sabban, Annette (Hg.) (2015): Wissensformate in den Medien: Analysen aus Medienlinguistik und Medienwissenschaft. Berlin: Frank & Timme.

Jaworski, Adam/Thurlow, Crispin (2010): Introducing Semiotic Landscapes. In: Jaworski, Adam/Thurlow, Crispin (Hg.): Semiotic Landscapes: Language, Image, Space. London, New York: Continuum, 1–40.

Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf (1985): Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. In: Romanistisches Jahrbuch 36, 15–43.

Krämer, Sybille/König, Ekkehard (Hg.) (2002): Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen? Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Kress, Gunther/van Leeuwen, Theo (1996): Reading images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge.

Kuhn, Thomas S. (1967): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Amerik. Erstausg. 1962. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Landry, Rodrigue/Bourhis, Richard Y. (1997): Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. In: Journal of Language and Social Psychology 16, 23–49.

Levinson, Stephen C./Evans, Nicholas (2010): Time for a sea-change in linguistics: Response to comments on ‚The Myth of Language Universals‘. In: Lingua 120 (12), 2733–2758.

Luginbühl, Martin (2014): Medienkultur und Medienlinguistik. Komparative Textsortengeschichte(n) der amerikanischen „CBS Evening News“ und der Schweizer „Tagesschau“. Bern u. a.: Peter Lang.

Luginbühl, Martin/Perrin, Daniel (Hg.) (2011): Muster und Variation. Medienlinguistische Perspektiven auf Textproduktion und Text. Bern u. a.: Peter Lang.

Loran, Erle (1947): Introduction. In: Greenough, Horatio: Form and Function. Remarks on Art, Design, and Architecture (Hg. Small, Harold A.). Berkeley u. a.: University of California Press, xiii–xxi.

Luhmann, Niklas (1996): Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Malinowski, Bronislaw (1974): Das Problem der Bedeutung in primitiven Sprachen. In: Ogden, C. K./Richards, I. A. (Hg.): Die Bedeutung der Bedeutung. Eine Untersuchung über den Einfluß der Sprache auf das Denken und über die Wissenschaft des Symbolismus. Engl. Erstausg. 1923. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 323–384.

Marx, Konstanze (2017): Diskursphänomen Cybermobbing. Ein internetlinguistischer Zugang zu [digitaler] Gewalt. Berlin, Boston: de Gruyter.

Marx, Konstanze/Weidacher, Georg (2014): Internetlinguistik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.

Merleau-Ponty, Maurice (1966): Phänomenologie der Wahrnehmung. Frz. Erstausg. 1945. Berlin: de Gruyter.

Mühlan-Meyer, Tirza/Lützenkirchen, Frank (2017): Visuelle Mehrsprachigkeit in der Metropole Ruhr – eine Projektpräsentation: Aufbau und Funktionen der Bilddatenbank „Metropolenzeichen“. In: Zeitschrift für Angewandte Linguistik 66, 79–98.

Peirce, Charles S. (1983): Phänomen und Logik der Zeichen. Amerik. Erstausg. 1903. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Perrin, Daniel (2015): Medienlinguistik. 3. Aufl., Erstausg. 2006. Konstanz: UVK.

Popper, Karl (2002): Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. Erstausg. 1963. London, New York: Routledge Classics.

Pütz, Martin/Mundt, Neele (Hg.) (2018): Expanding the Linguistic Landscape: Linguistic Diversity, Multimodality and the Use of Space as a Semiotic Resource. Bristol: Multilingual Matters.

Raible, Wolfgang (2006): Medien-Kulturgeschichte. Mediatisierung als Grundlage unserer kulturellen Entwicklung. Heidelberg: Winter.

de Saussure, Ferdinand (1967): Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. 2. dt. Aufl., frz. Erstausg. 1916. Berlin: de Gruyter.

de Saussure, Ferdinand (1997): Linguistik und Semiologie. Notizen aus dem Nachlaß. Texte, Briefe und Dokumente (Hg. Fehr, Johannes). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

de Saussure, Ferdinand (2013): Cours de linguistique générale. Zweispr. Ausg. (Hg. Wunderli, Peter). Frz. Erstausg. 1916. Tübingen: Narr Francke Attempto.

Schmidt, Jan (2006): Weblogs. Eine kommunikationssoziologische Studie. Konstanz: UVK.

Schmidt, Axel/Marx, Konstanze (2017): Interaktion und Medien. In: Sprachreport 33 (4), 22–33.

Schmitz, Ulrich (2015): Einführung in die Medienlinguistik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Schmitz, Ulrich (2016): Sprachwandel im Augenblick – Kleinteilige Texte auf Sehflächen. In: Kwekkeboom, Sarah/Waldenberger, Sandra (Hg.): PerspektivWechsel oder: Die Wiederentdeckung der Philologie. Bd. 1: Sprachdaten und Grundlagenforschung in der Historischen Linguistik. Berlin: Erich Schmidt, 233–247.

Schmitz, Ulrich (2017): Randgrammatik und Design. In: Sprachreport 33 (3), 8–17.

Schmitz, Ulrich/Ziegler, Evelyn (2016): Sichtbare Dialoge im öffentlichen Raum. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 44 (3), 469–502.

Schneider, Jan Georg (2006a): Gibt es nichtmediale Kommunikation? In: Zeitschrift für Angewandte Linguistik 44, 71–90.

Schneider, Jan Georg (2006b): Language and mediality. On the medial status of ‚everyday language‘. In: Language & Communication 26 (3-4), 331–342.

Schneider, Jan Georg (2008): Spielräume der Medialität. Linguistische Gegenstandskonstitution aus medientheoretischer und pragmatischer Perspektive. Berlin, New York: de Gruyter.

Schneider, Jan Georg (2017): Medien als Verfahren der Zeichenprozessierung. Grundsätzliche Überlegungen zum Medienbegriff und ihre Relevanz für die Gesprächsforschung. In: Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 18, 34–55.

Scollon, Ron/Scollon, Suzie Wong (2003): Discourses in Place: Language in the material world. London, New York: Routledge.

Searle, John R. (1982): Zur Taxonomie illokutionärer Akte. Amerik. Erstausg. 1975. In: Searle, John R.: Ausdruck und Bedeutung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 17–50.

Shakespeare, William (1951): The Complete Works (The Tudor Edition; Hg. Alexander, Peter). London, Glasgow: Collins.

Shohamy, Elana/Gorter, Durk (Hg.) (2009): Linguistic Landscape: Expanding the Scenery. New York, London: Routledge, 13–24.

Shohamy, Elana/Ben-Rafael, Eliezer/Barni, Monica (Hg.) (2010): Linguistic landscape in the city. Bristol u. a.: Multilingual Matters.

Staiger, Michael (2007): Medienbegriffe, Mediendiskurse, Medienkonzepte. Bausteine einer Deutschdidaktik als Medienkulturdidaktik. Baltmannsweiler: Schneider.

Stöckl, Harmut (2012): Medienlinguistik. Zu Status und Methodik eines (noch) emergenten Forschungsfeldes. In: Grösslinger, Christian/Held, Gudrun/Stöckl, Hartmut (Hg.): Pressetextsorten jenseits der „News“. Medienlinguistische Perspektiven auf journalistische Kreativität. Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang, 13–34.

Storrer, Angelika (2013): Sprachstil und Sprachvariation in sozialen Netzwerken. In: Frank-Job, Barbara/Mehler, Alexander/Sutter, Tilmann (Hg.): Die Dynamik sozialer und sprachlicher Netzwerke. Konzepte, Methoden und empirische Untersuchungen an Beispielen des WWW. Wiesbaden: Springer VS, 331–366.

Tomasello, Michael (2003): Constructing a Language. A Usage-Based Theory of Language Acquisition. Cambridge, London: Harvard University Press.

Wittgenstein, Ludwig (1960): Philosophische Untersuchungen. Erstausg. 1953. In: Wittgenstein, Ludwig: Schriften 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 279–544.

Ziegler, Evelyn (2013): Metropolenzeichen: Visuelle Mehrsprachigkeit in der Metropole Ruhr. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 41 (2), 299–301.

Ziegler, Evelyn/Eickmans, Heinz/Schmitz, Ulrich/Uslucan, Hacı-Halil/Gehne, David H./Kurtenbach, Sebastian/Mühlan-Meyer, Tirza/Wachendorff, Irmi (2018): Metropolenzeichen. Atlas zur visuellen Mehrsprachigkeit der Metropole Ruhr. Duisburg: UVRR.

Zifonun, Gisela/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno (1997): Grammatik der deutschen Sprache. 3 Bde. Berlin, New York: de Gruyter.